Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Mohn und Gedächtnis

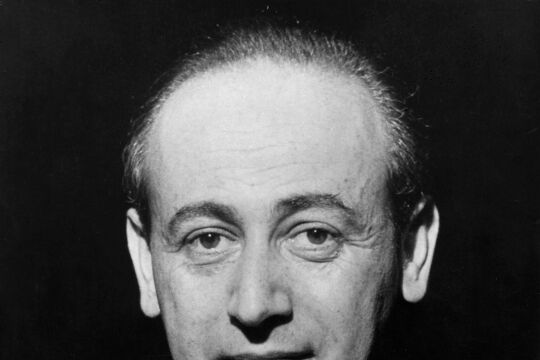

Es ist nicht ganz sicher, ob das Wort Rimfoauds richtig ist, daß man die Seele eines Dichters dann durchschauen könne, wenn man in seinem Werk die Worte aufsuche, die am häufigsten vorkommen. Es ist aber kein Zweifel, daß dies für Paul Celan zutrifft, der in der Seine den Tod gefunden hatte. Und dieses Wort ist bei Celan das Wort selbst, zusammen mit den beiden Gegengewichten: Schweigen und Verstummen. Sein Werk — einige schmale Bände mit Gedichten — ist Zeugnis für ein unendliches Ringen mit dem Wort und der durch das Wort gegebenen Möglichkeit, Verständigung zu finden, die Grenzen zwischen dem Ich und dem Du aufzuheben, überhaupt Welt auszudrücken. Und klingt die Botschaft, die aus diesem Ringen erwächst, im Anfang noch hoffnungsvoll, wenn auch mit einer Hoffnung, die dem alles überschwemmenden Zweifel abgerungen wurde, so wird im Fortgang des Werkes deutlich, daß der Zweifel — und die Verzweiflung — die Oberhand gewinnt. Der wortmächtigste und metaphernreichste deutsche Dichter nach dem Zweiten Weltkrieg verzweifelte am Wort. Das Gedicht wurde immer dunkler, immer schwieriger, immer undeutbarer. Es wurde zum Symbol für das Nicht-sagen-Können. Erkennbar bleibt nur noch, daß alle diese Gedichte Klagelieder sind, Klagelieder vor einer undurchdringlichen Mauer, die Welt heißt. In seiner Rede bei der Verleihung des Büchner-Preises 1960 gestand Celan, daß er sich in Büchners „Lenz“ wiedererkannt habe, der sich wünscht, auf dem Kopf gehen zu können, um den Himmel als Abgrund unter sich zu haben. Aber in dem Abgrund zu seinen Füßen sieht Celan nichts mehr, nichts und niemand: „Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, Niemand bespricht unseren Staub. / Niemand. Gelobt seis du, Niemand.“ Und diesem Niemand gegenüber steht das Nichts: „Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben.“ „Ein Wort — du weißt: eine Leiche.“ Ein finsteres, ja ein makabres Wort für einen Lyriker, dessen einziges Material das Wort ja ist. War die „Todesfuge“, das große Gedicht, in dem das geistige Erleben der Konzentrationslager auf erschreckende Weise genau ins Wort gefaßt wurde, so etwas wie eine Widerlegung der These von Adorno, daß man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben könne — ein Wort, das Adorno übrigens später zurückgenommen oder wenigstens modifiziert hat —, so ist die spätere Dichtung Celans Beweis dafür, daß Wirklichkeit nicht mehr im Gedicht faßbar ist. Celans Dichtung ist der Weg der europäischen Dichtung in die Sprachlosigkeit.Denn Celan stand durchaus in der Tradition, so fremd- und neuartig manches anmuten mochte, was in seinen Gedichten aufscheint. Aber er stand „mit dem Bettel der Worte zu Füßen“ in dieser Tradition und damit an ihrem äußersten Ende. Wovon man nichts sagen könne, darüber müssen man schweigen, hatte Wittgenstein gemeint (und später, härter und nach unendlichem Nachdenken über die Möglichkeit, den Gedanken adäquat in Worte zu fassen: „Nur noch naturwissenschaftliche Sätze“). Manchmal nimmt sich Celans Gedicht wie der Versuch aus, Wittgensteins Wort gleichzeitig zu bestätigen und zu widerlegen, selbst auf das Risiko hin, in reine Mystik oder gar in Mystizismus zu verfallen. Aber wie kaum bei einem anderen Dichter waren bei Paul Celan Dichtung und Leben völlig eins, es gab keinen Rest zwischen diesem und jenem. Und so war der Weg ins Verstummen gleichzeitig der Weg in den Tod. Nachdem es sich herausgestellt hatte, daß der „singbare Rest“ auf ein nicht mehr vermeldbares Minimum zusammengeschmolzen war, blieb dem Dichter nur noch der Bereich „jenseits der Menschen“. Rimbaud hatte sich jäh aus der Dichtung zurückgezogen, Celan zog sich darüber hinaus aus dem Leben zurück: Paul Celan wurde am 23. November 1920 in Czernowitz (Bukowina) geboren. Seine Eltern waren deutschsprechende Juden. Er studierte erst Medizin, übte dann verschiedene Berufe aus und kam 1948 über Rumänien nach Wien, wo er in der Zeitschrift „Der Plan“ seine ersten Gedichte und seinen ersten Gedichtband „Der Sand aus den Urnen“ veröffentlichte. Es folgten die Bände „Mohn und Gedächtnis“ 1952, „Von Schwelle zu Schwelle“ 1955, „Sprachgitter“ 1959, „Die Niemandsrose“ 1963, „Atemwende“ 1967 und „Fadensonnen“ 1968. Celan erhielt 1958 den Bremer Literaturpreis, 1960 den Büchner-Preis und 1964 den Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Aber Ruhm und Anerkennung waren für Celan trotz der stimulierenden Wirkung, die beides jeweils für kurze Zeit haben konnte, nur Randerscheinungen. Die Einsamkeit in Leben und Dichtung wurde für ihn immer schwärzer und schließlich tödlich. Paul Celan war, als er starb, n^cht ganz fünfzig Jahre alt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!