Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Der Aussatz von Südamerika

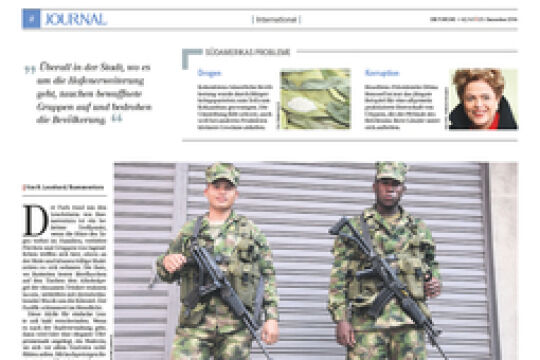

Die steile Hauptzufahrt zur Favela ist trotz Rippelung des Betonbelages nur bei trockenem Wetter befahrbar. Der Regen verwandelt die Fahrbahn in eine rutschige Fläche, über die das Wasser den Schlamm ins Tal schwemmt. Stärkere Regenfälle reißen Bretterbuden weg; manchmal auch gemauerte Häuser. Kein Unwetter vergeht, bei dem nicht Menschen obdachlos werden, ertrinken, verschüttet oder erschlagen werden. Selten nur sind die Hütten aus Ziegeln gebaut, wenige haben Fensterstöcke und Türen aus Holz. Fensterscheiben sind rar — meist verschließen Pappe oder Holzplatten die leeren Höhlen. Aus gestohlenen oder billig gekauften Ziegeln haben sich die Bewohner ihr Haus selbst gebaut, ohne Baubewilligung und Grundrecht — wer aber kümmert sich schon darum? Die Stadtverwaltung drückt beide Augen zu und ist froh, wenn sich jemand selbst um das Dach überm Kopf kümmert — auch wenn es nur aus Blech oder Kistenbrettern gefertigt ist.

Die steile Hauptzufahrt zur Favela ist trotz Rippelung des Betonbelages nur bei trockenem Wetter befahrbar. Der Regen verwandelt die Fahrbahn in eine rutschige Fläche, über die das Wasser den Schlamm ins Tal schwemmt. Stärkere Regenfälle reißen Bretterbuden weg; manchmal auch gemauerte Häuser. Kein Unwetter vergeht, bei dem nicht Menschen obdachlos werden, ertrinken, verschüttet oder erschlagen werden. Selten nur sind die Hütten aus Ziegeln gebaut, wenige haben Fensterstöcke und Türen aus Holz. Fensterscheiben sind rar — meist verschließen Pappe oder Holzplatten die leeren Höhlen. Aus gestohlenen oder billig gekauften Ziegeln haben sich die Bewohner ihr Haus selbst gebaut, ohne Baubewilligung und Grundrecht — wer aber kümmert sich schon darum? Die Stadtverwaltung drückt beide Augen zu und ist froh, wenn sich jemand selbst um das Dach überm Kopf kümmert — auch wenn es nur aus Blech oder Kistenbrettern gefertigt ist.

Eine Favela wird offiziell nicht registriert, ihre Existenz wird nicht zur Kenntnis genommen. Daher gibt es auch kein Licht und kein Wasser, kein Kanalisationsnetz und keine Baubestimmungen. Es ist freies Land, das jemandem gehört, der sich nicht rechtzeitig dagegen gewehrt hat, daß man auf seinem Grund und Boden siedelte. . .

Der Bevölkerungszuwachs ist nirgends so groß wie in den Favelas. Viele Kinder werden geboren, ohne je in die Statistiken einzugehen. Sie sind ganz einfach da, und wenn sie sterben, sind sie eben nicht mehr da. Niemand findet etwas daran. Freilich beginnt man jetzt damit, jede Geburt registrieren zu lassen, aber wie will man das überprüfen? In manche Viertel wagt sich kein Polizist.

Dort, wo die Betonstraße zu Ende ist, bildet roter Laterit den Straßenuntergrund, der sich bei Regen in eine knöcheltiefe Schlammfläche verwandelt. Die gemauerten Häuser haben Kisten- und Wellblechhütten Platz gemacht. Die Favelas wachsen, wie andere Siedlungen auch, an den Rändern weiter und fressen sich wie Wunden in die grünen Hänge der Städte.

Schonungslos werden die Neuankömmlinge ausgenützt. Das Recht des Älteransässigen und Stärkeren dominiert. Die Slumbanden und -be-schützer, Gangs nach nordamerikanischem Muster, nehmen jeden Neuen sofort unter ihre Fittiche. Sie vermieten Boden, der ihnen nicht gehört, und heben Schutzgebühren für fragwürdige Sicherheit ein. Sie pressen den Ahnungslosen in ein neues Abhängigkeitsverhältnis, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt: die Favela ist die letzte Station.

Und dennoch ist diese „Idylle“ der Traum von Millionen, die auf dem Land unter unwürdigen Bedingungen leben. Sie klammern sich an den Flecken eigenen Bodens, den sie an einer steilen Bergflanke besetzten, weil damit der Traum vom eigenen Land endlich in Erfüllung gegangen ist! Weil sie endlich dokumentieren können, daß sie keine rechtlosen Campesinos mehr sind, sondern Besitzer, die in einer eigenen Hütte leben. Sie beugen sich dem Diktat einer Slum-Gang und zahlen die Schutzgebühr, die verlangt wird. Die einzige Sorge, die wie ein dräuender Schatten über der ganzen Familie steht, ist die Frage nach einem Einkommen, das ein Überleben garantiert.

Arbeitsplätze sind rar in den Städten und die Firmen warten nicht auf die Zuwanderer. Tausende bieten sich zugleich an, zu Niedrigstpreisen, und Chancen hat nur einer, der kräftig ist und gesund. Und so werden es immer mehr, die ohne Arbeit in den Favelas sitzen. Ist es ein Wunder, daß man auf Abhilfe sinnt und zu Verbrechen, Mord und Totschlag, Diebstahl und Raub Zuflucht sucht? Wer würde nicht verstehen, daß man sich zu Banden zusammenschließt und Autos aufbricht, Wohnungen plündert, Geschäfte stürmt, Fremde überfällt?

Favelas sind Fegefeuer der Hoffnung. In sie zieht man, wenn man dem Land den Rücken kehrt und in der Stadt die Zukunft erblickt. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die südamerikanischen Slums von den Elendsvierteln New Yorks, Chi-kagos, Londons oder anderer Hauptstädte der industrialisierten Länder.

In Südamerika sind die Favelas, die Barrios oder Ranchos, die Bidon-villes und Callampas nichts anderes als riesige Auffanglager für den endlosen Menschenstrom, der sich vom Lande in die Stadt ergießt. Es gibt allerdings viele Arten von Elendsvierteln: Favelas sind nicht Favelas und Ranchos nicht Ranchos. So manche Favela in Rio besteht aus gemauerten Häusern, mit Ziegeln sorgfältig gedeckt, versorgt mit elektrischem Licht und begünstigt durch eine bequeme Autobusverbindung. Das Barrio hat sich im Laufe der Zeit zu einem eigenen Bezirk entwickelt, in dem Leute wohnen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren und den Abend vor dem Fernsehapparat verbringen: Der Antennenwald auf den Dächern zeugt von relativem Wohlstand. Die Straßen sind gepflastert oder asphaltiert, der Besitz des Hauses ist längst im Katasterplan der Gemeinden eingetragen. Aus dem Gewohnheitsrecht ist ein verbrieftes geworden, und was als Favela begonnen hat, ist zum Wohnbezirk aufgestiegen, in dem die Zustände nicht schlechter sind als in Altstadtvierteln.

Dann aber gibt es auch Slums, denen die abwegigsten Vorstellungen nicht gerecht werden. Sie findet man nicht nur in Brasilien: Südamerikas ausgedehnteste und verwahrlosteste Elendsviertel gruppieren sich unter dem Decknamen der Pueblos jövenes, der „jungen Dörfer“, rund um Lima, und vor allem unter der Bezeichnung Callampas, Pilze, weil sie wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden schießen, in und um Santiago de Chile. Hier bestehen die Hütten nur aus Wellblechtafeln und Kistenbrettern; hier gibt es kein Licht und keine sanitären Einrichtungen, hier findet sich nichts, das sich der mitteleuropäische oder nordamerikanische Bürger als notwendigste Voraussetzung für sein Leben vorstellt.

Hier freilich beginnt auch das Mißverständnis: das Leben in diesen Pappedörfern ist nämlich nur für unsere europäisch-nordamerikanischen Vorstellungen unerträglich, für die eben angekommenen Landflüchtlinge hingegen kaum. Auf den Standard der Behausung, auf die Qualität des Wohnens schlechthin legt der Favelasiedler keinen Wert. Wichtig sind Transistorradio und Fernseher, Schmuck und Kleider für die Mädchen, Mode, Zigaretten und Alkohol, Motorrad, Auto und Imponiersymbole für die Männer.

So ist es auch verständlich, daß sich die Favelabewohner mit Händen und Füßen dagegen sträuben, wenn man ihnen vorschreibt oder sie gar zwingt, ihre Favela zu räumen und eine menschenwürdigere Wohnung zu beziehen, die ihnen der Staat oder die Stadt zur Verfügung stellt. Die Leute wollen nicht besser wohnen, in Sozialbauten und in Apartments mit Klosett und Bad, mit Müllschlucker und Eisschrank, weit außerhalb des Stadtzentrums, mit schleppenden Busverbindungen und quälend langer Fahrzeit. Sie schätzen die stadtnahe Favela, von wo es nur fünf Minuten ins Zentrum sind, wo keine Mieten das Einkommen schmälern und Busfahrkarten die Cruzeiros dahinschmelzen lassen; wo der Tag nicht mit frühem Aufstehen beginnt und nächtigem Heimkommen endet, weil die täglichen Fahrten drei bis vier Stunden beanspruchen; wo Sauberkeitsvorschriften die Freiheit des Wohnens beschneiden und Bestimmungen den Waschtag regeln; wo das Halten von Hühnern und Ziegen in den Wohnräumen verboten ist und wo man es nicht gestattet, in Badewannen Diebsgut zu lagern oder Gerumpel und Holz zu stapeln.

Es sind dies Probleme, an denen alle Versuche scheitern, den Aussatz der südamerikanischen Städte, die Elendsviertel, zu beseitigen. Ungeheure Summen werden von den Gemeinden investiert, um der Verpro-letarisierung Einhalt zu gebieten — am Rande von Venezuelas Hauptstadt Caracas wachsen riesige Satellitenstädte, dafür bestimmt, die Leute aus den Barrios und Ranchos aufzunehmen. In Rio de Janeiro und Säo Paulo entstehen neue Stadtviertel mit Sozialbauten, Wohnblocks und Apartments nach europäisch-nordamerikanischem Muster — aber die Favelas sind hartnäckig. Wohl verschwindet eine nach der anderen und so mancher Hügel in Rio, den noch vor ein, zwei Jahren eine Favela verunzierte, ist heute geräumt, mit einer Parkanlage versehen, oder dient als Baugelände für Bürohäuser. Doch die Zahl der Nachwanderer, die Zahl derer, die alljährlich vom Land in die Stadt ziehen, nimmt zu und macht alle Bemühungen der Verantwortlichen zunichte.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!