Die Steuern sind längst ein Standortnachteil

Die nun diskutierten Steuerideen entpuppen sich rasch als Nebelgranaten. Statt neuer Steuern müssen wir zuerst die Staatsausgaben bremsen.

Die nun diskutierten Steuerideen entpuppen sich rasch als Nebelgranaten. Statt neuer Steuern müssen wir zuerst die Staatsausgaben bremsen.

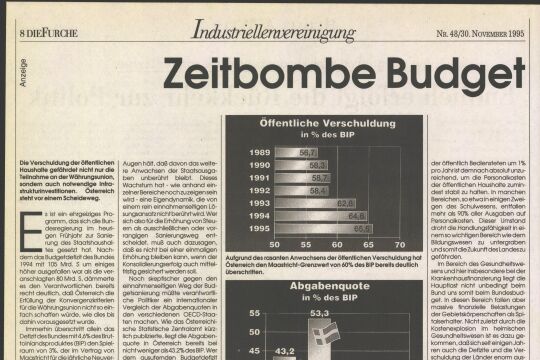

Die nächste Steuererhöhung kommt bestimmt. Soviel weiß der gelernte Steuerzahler in Österreich. Den vielen medial wirksamen „Entlastungskampagnen“ zum Trotz rangiert das Land unter den Industrienationen auf Rang drei bei der Abgabenquote. Mitten in der Pandemie stieg diese auf den höchsten Stand in 20 Jahren. Für die Durchschnittsverdiener ermittelt die OECD, der Thinktank der Industrienationen, eine durchschnittliche Belastung mit Steuern und Abgaben von rund 46,8 Prozent, der dritthöchste Wert. Vor zehn Jahren lag Österreich noch auf Rang sechs. Nun ist – endlich – die kalte Progression, die Inflationssteuer, zumindest teilweise abgeschafft, sodass die heimliche, automatische Steuererhöhung gemindert wird.

Doch es flammen laufend immer wieder alte Steuererhöhungsideen auf. Etwa von der SPÖ. Besonders hohe Erwartungen hat sie dabei für die Vermögenssteuer. Doch eine jährliche Abgabe auf die Vermögenssubstanz hat nicht nur bei Ökonomen einen schlechten Ruf und wurde von den meisten Ländern wieder abgeschafft. Sie ist für Österreich, dessen Wirtschaftsstandort bereits unter Druck ist, eine zusätzliche Gefahr. Bei der Erbschaftssteuer hingegen ließen sich durchaus Konstruktionen finden, die den Mittelstand außen vor lassen und die daher weniger wachstumsfeindlich wären – etwa mit großzügigen Ausnahmeregelungen für Betriebsvermögen.

Aber dementsprechend gering werden auch die Einnahmen ausfallen. Keine Frage: Das österreichische Steuersystem ist ungerecht und reformbedürftig, in internationalen Standortvergleichen gilt das Steuersystem längst als Wettbewerbsnachteil. Allerdings sollte es bei Reformen wohl vor allem darum gehen, dass der Standort und damit verbunden der Wohlstand gestärkt werden und den arbeitenden Menschen deutlich mehr von ihrer Leistung bleibt. Dafür müssten Steuern und Lohnnebenkosten auf Arbeit signifikant sinken. Will Österreich etwa auf das Niveau der Niederlande kommen, müsste der Faktor Arbeit um bis zu 15 Milliarden Euro entlastet werden.

Das ist ein Ausmaß, das keine Vermögenssteuer (und erst recht keine Erbschaftssteuer) aufbringen könnte. Wer in Österreich also den Pfad einer nachhaltigen Steuerreform beschreiten möchte, muss den ersten Schritt vor dem zweiten setzen. Und der heißt: Wir müssen die Staatsausgaben bremsen. Denn die stark steigenden Ausgaben von gestern und heute drohen die Steuern oder Schulden morgen zu erhöhen.

Wer also bei den Ausgaben nicht ansetzt, droht schlechtem Geld auch noch gutes Geld nachzuwerfen. Auch die nun debattierten Steuerideen werden gerne von ihren Proponenten mehrfach ausgegeben – für den Kampf gegen den Klimawandel, das Gesundheitssystem, die Bildung, außertourliche Pensionserhöhungen –, lange noch bevor sie tatsächlich eingehoben wurden. Das entlarvt viele der Vorschläge als Nebelgranaten. Sie setzen nämlich nicht bei den großen Herausforderungen an: Etwa bei der Frage, wie der Standort wieder wettbewerbsfähiger wird, oder wie das Budget Mittel für Zukunftsinvestitionen mobilisieren kann, ohne zusätzliche Steuern einführen zu müssen, oder wie liberalen Thinktanks zufolge das Steuersystem so umgebaut werden kann, damit sich Menschen auch wieder mehr Vermögen aufbauen können.

Wer diese Reformen meidet und lieber nur über neue Steuern spricht, wird aber genau dazu beitragen, dass es auch nach der nächsten Wahl heißt: Die nächste Steuererhöhung kommt bestimmt.

Der Autor ist Ökonom. Er war Direktor des liberalen Thinktanks „NEOS Lab“ und ist nun Politischer Direktor bei NEOS.

Lesen Sie hier die Gegenposition von Helene Schuberth (ÖGB).

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf mehr als 175.000 Artikel seit 1945 – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf mehr als 175.000 Artikel seit 1945 – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!