Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

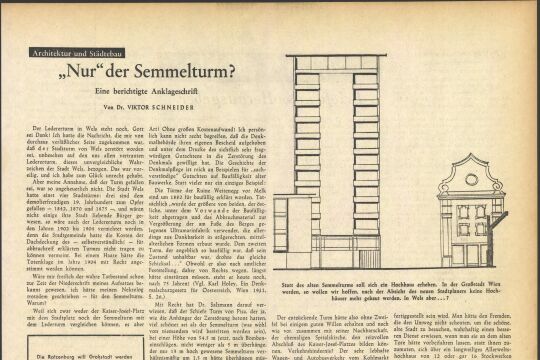

Die Spitzhacke in der Josef stadt

NOCH HAT DIE JOSEFSTADT unter den Wiener Bezirken den bedeutendsten Bestand an alten Häusern. Alt nicht in dem Sinne, in dem man etwa von einem alten Rock spricht, der besser durch einen neuen ersetzt würde, sondern alt im Sinn von liebens- und erhaltenswert. Trotzdem liegt die Betonung auf dem Wörtchen „noch“, denn die Tage der alten Häuser sind gezählt.

Oder sagen wir — die Jahre. In einigen Fällen die Monate. Eines nach dem anderen fallen die alten Häuser der Josefstadt unter der Spitzhacke. Nicht etwa, weil ihre natürliche Lebenszeit abgelaufen wäre. Sie standen Jahrhunderte und könnten noch Jahrhunderte stehen. Nicht, weil man sie für völlig wertlos hält. Nicht, weil Wien zu arm wäre, sie zu sanieren und zu renovieren.

Es steht in Wien ganz einfach niemandem dafür, das zu tun. Und zweitens braucht man den Platz.

ÜBER DIESE BEHAUPTUNG könnte man allerdings streiten.

Korrigieren wir uns also: Man glaubt, den Platz, den die alten Häuser der Josefstadt einnehmen, zu benötigen. Man glaubt, der Verlust, der durch ihren Abbruch entsteht, wiege geringer als der Nutzen, den er bringt. Man sagt im wahrsten Sinn des Wortes: Fort mit Schaden!

Man sagt’s und meint nicht einmal die alten Häuser des Bezirks schlechthin. Was uns die Gründerzeit beschert hat, läßt man ganz gerne vorläufig noch stehen. Womit nicht gesagt sein soll, es wäre richtig, alles abzureißen, was in jenen Jahren einer heute mit Recht nicht ehr hoch bewerteten Baugesinnung entstand. Manches davon ist keineswegs schlechter als manches, was heute entsteht.

Doch wir sprechen hier nicht von den Häusern der Gründerzeit. Wir sprechen von den noch älteren, zum Teil viel älteren Häusern der Josefstadt.

FORT MIT SCHADEN! Man sagt’s und meint natürlich auch keineswegs die Gesamtheit dessen, was zwar, laut Werbeprospekt für eine Reise nach Wien, „dieser traditionsreichen Stadt im Herzen Europas die einmalige Atmosphäre verleiht“, doch von Jahr zu Jahr schneller verfällt, was man zwar mehr oder weniger sentimental besingt, doch bereitwillig preisgibt, was hohen ästhetischen, atmosphärischen, historischen, doch nur äußerst geringen Gebrauchswert besitzt. Denn darauf kommt’s an.

Man meint immer nur ein bestimmtes, ohnehin baufälliges Objekt. Ein einziges, zwar hübsches, doch keinesfalls besonders wichtiges Haus, dessen Abbruch nicht verhindert werden kann, weil es unmöglich ist, dem Besitzer die Renovierung auf eigene Kosten zuzumuten. Man spricht immer nur vom Einzelfall, führt die spezielle Situation ins Treffen.

Die Auswahl an guten Gründen, jewe.s ein bestimmtes altes Gebäude zu opfern und immer nur im speziellen Einzelfall, doch hundertmal hintereinander „Fort mit Schaden!“ zu sagen, ist außerordentlich reichhaltig.

Beispiele gewünscht? Bitte!

„Wir haben den Abbruch des Hauses Piaristengasse achtundvierzig bewilligt, weil sich das Haus nicht mehr in gutem Bauzustand befindet und weil es durch die Veränderung der Umgebung viel von seiner städtebaulichen Stellung eingebüßt hat. Es besitzt eine normale josephi- nische Fassade und ist kein besonders bedeutendes Baudenkmal. Läge es genau gegenüber der Kirche, wär’s eventuell was anderes. Aber so…“

Diese Sätze stammen aus einem Telephongespräch mit einer Behörde, ohne deren Einverständnis der Abbruch des Hauses Piaristengasse 48 nicht möglich gewesen wäre. Er ist mittlerweile erfolgt. Dabei wurde auch das schöne Portal vernichtet.

„LANGE GASSE NUMMER DREI? Leider nicht zu retten, wir müssen das Objekt freigeben. Die Reliefs an der Straßenfront? Die bleiben ohnehin erhalten. Herr X wird sie an der Außenseite seiner Villa anbringen.“

Aus einem Gespräch mit der gleichen Stelle. Es klingt wie ein Witz — die Tatsache, daß ein Herr X seine Villa mit dem Fassadenschmuck dieses Gebäudes zu verzieren bereit ist, wird tatsächlich als Trost dafür angegeben, daß alles übrige der Spitzhacke verfällt!

Es schrieb Max Dvorak in seinem „Katechismus der Denkmalpflege“, einem Standardwerk dieses Themas,

in zweiter Auflage erschienen 1918 in Wien: „Was man fordert und überall fordern muß, ist Pietät für den überlieferten Denkmalbesitz und dessen möglichst unverminderte Erhaltung in der alten Umgebung, Form und Erscheinung.“ Er schrieb ferner: „Und das Geringe bedarf da oft mehr des Schutzes als das Bedeutende!“

UNSER DENKMALSCHUTZ geht vom Rang der einzelnen Objekte und ihrer städtebaulichen Stellung aus. Die so gern ins Treffen geführte Atmosphäre einzelner Viertel, die nicht nur durch wenige Objekte besonderen Werts oder zusammenhängende Zeilen, sondern auch durch verstreute, zwischen Neubauten eingezwängte Althäuser bestimmt wird, gilt nicht als Argument. Aber auch der gesetzlich verankerte Schutz geschlossener Zeilen bleibt vielfach graue Theorie.

Das spätbarocke Kletzerhaus in der Auerspergstraße zum Beispiel wurde vor Jahren niedergerissen. Wohl deshalb, weil damit das benachbarte, spätbarock-josephinisehe Haus in seiner Erscheinung arg beeinträchtigt erschien, gab man dann auch gleich dieses dem Krampen preis. Ein Haarkünstler konnte an seiner Stelle den geplanten Neubau errichten.

Es ist immer wieder dasselbe: Der Abbruch eines Hauses macht den Anfang — der Charakter der Zeile ist dahin — die Spitzhacke hat freie Bahn.

Warum man dann überhaupt eine Bresche entstehen läßt? Der Denkmalschutz kann zwar den Abbruch eines Bauwerks verhindern, wobei er Bauzustand und sonstige Gegebenheiten berücksichtigen muß,

er kann aber niemanden zwingen, den Verfall eines geschützten Hauses auf eigene Kosten aufzuhalten. Auch dann nicht, wenn das Haus der öffentlichen Hand gehört. Er kann einem privaten Besitzer allenfalls finanziell unter die Arme greifen oder die Renovierung selber übernehmen. Für diese Zwecke steht in Wien ein lächerlicher Betrag zur Verfügung: 75.000 Schilling im Jahr.

Die Denkmalschützer können nur zusehen, wie ein Objekt nach dem anderen zugrunde geht, und sich ausrechnen, wann der Verfall hier oder dort jeden weiteren Protest gegen den Anmarsch der Krampenmänner illusorisch macht.

POPULÄR IST IHRE ARBEIT OHNEHIN NICHT. Fünfundneunzig von hundert Wiener Hausbesitzern sträuben sich mit Händen und Füßen gegen den Denkmalschutz. Ein geschütztes Haus ist weniger wert Ein eventueller Käufer kann es nicht so leicht entfernen wie ein ungeschütztes. Er muß unter Umständen allzulange warten, bis es genügend „reif“ für den Abbruch ist

In der Josefstadt wartet eine beträchtliche Zahl von Hausbesitzern auf diesen Augenblick.

Sie berufen sich auf die hohen Kosten einer fachgemäßen Wiederherstellung alten Fassadenschmucks, auf die allgemeine Aussichtslosigkeit der Renovierung, auf ungenügende Kanäle, auf schlechte Fundamente, auf Feuchtigkeit, auf Mauerschwamm, auf Baufähigkeit.

Die Erhaltung der alten Häuser ist unrationell. Sie bedeutet ein Opfer und wäre eine Gemeinschaftsaufgabe. Wenn irgendwelche, dann sollten zunächst diejenigen wertvollen Häuser eine Chance haben, die nicht Privatleuten ohne Mäzenaten-Ehr- geiz gehören. Das Haus Piaristengasse 48 war wertvoll und befand sich in öffentlichem Besitz. Die Krampenmänner kamen trotzdem.

Ob das Strozzi-Palais stehenbleibt, ist fraglich. Es ist einer der vier ehemaligen Adelspaläste, die der achte Bezirk noch hat. Der Plan, an seiner Stelle ein neues Finanzamt oder eine Schule zu errichten, kommt immer wieder auf Tapet.

Das Haus Bennoplatz 4 ist verloren. Es war zumindest für die Wirkung des Platzes von Bedeutung.

In der Lerchengasse, in der Tigergasse und in vielen anderen Straßen und Gassen der alten Josefstadt wartet Arbeit auf die Krampen.

MAN SPRICHT HEUTE GERN von einer zweiten Gründerzeit. Gründerzeiten sind immer auch Demolierungszeiten. Doch weniger der Platzmangel als vielmehr eine den Bauten der Vergangenheit entgegengebrachte Gleichgültigkeit spricht den alten Häusern der Josefstadt das Todesurteil.

Wien gibt heute für eine Scheinwerferanlage zur Beleuchtung des Stephansturmes mehr Geld aus al für die Subventionierung vom Denkmalschutz empfohlener Fassadenreparaturen. So weit ist es gekommen.

Verstopfte Straßen machen noch keine Weltstadt.

Wer einen Beweis für die erwähnte Gleichgültigkeit sehen will, mag sich dort umschauen, wo die Spitzhacke noch nicht wütet. Der besonders reizvolle, langsam aber sicher abbröckelnde Zierat am Eckhaus der Lerchengasse und der Pfeilgasse ist eine Straßenbahnfahrt wert. Das Haus steht, mit den Augen eines Verkehrsfachmannes betrachtet, recht ungeschickt. Doch die Kreuzung ist alles andere als wichtig. Vielleicht hat man es trotzdem bereits auf die Liste gesetzt?

Wenige Schritte weiter, Ecke Lerchengasse und Josefstädter Straße: Hier werden die Reliefs an einer der schönsten Fassaden weit und breit von Geschäftsschildern so gründlich erschlagen, daß die architektonische Harmonie des Hauses überhaupt nicht mehr auffällt. Zum Teil wurde der Schmuck vernichtet, um die Tafeln leichter anbringen zu können. Ganz zu schweigen vom Unfug jener protzigen Portalbauten, die ohne jede Rücksicht auf die Umgebung entstehen und Bauwerke bis zur Unkenntlichkeit verschandeln.

Man hört die Einwände: Die Hände sind uns gebunden! Wir kommen nicht durch mit solchen Forderungen!

Mag sein.

Dann muß Wien eben auf einen Teil seiner Eigenart verzichten. Eigenart kostet Opfer. Dann wird man ob der Baugesinnung unserer Epoche eben den Kopf so fassungslos schütteln wie wir ob der ersten Gründerzeit. Dann werden die sechziger Jahre dieses Jahrhunderts eben als eine der großen Vernichtungsperioden in die Geschichte Wiens eingehen. Was kümmert’s uns?

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!