Identitätspolitik

DISKURS

Erinnerung mit Tücken

Mit dem Ende der Sowjetunion endete vor allem auch ein riesiges identitätspolitisches Experiment. Für Staaten wie die Ukraine ist die Gegenwart ein schwieriger Spagat.

Mit dem Ende der Sowjetunion endete vor allem auch ein riesiges identitätspolitisches Experiment. Für Staaten wie die Ukraine ist die Gegenwart ein schwieriger Spagat.

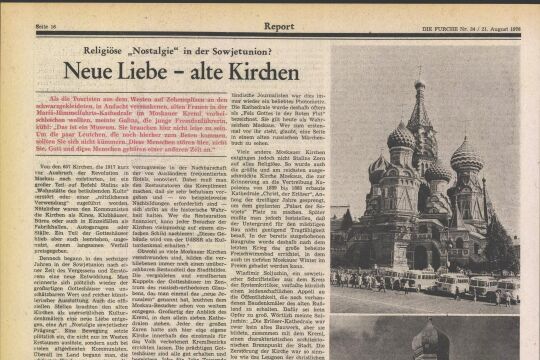

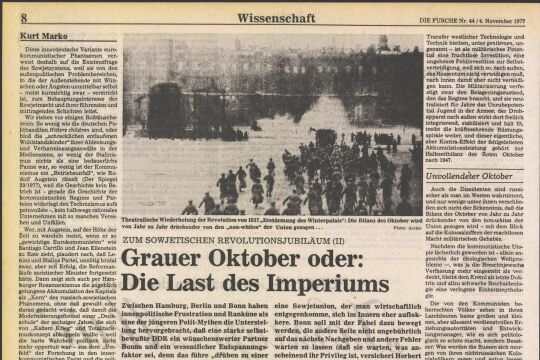

Sowjetische Städte sind Orte wie aus Serienproduktion. Von Lemberg bis Wladiwostok, von Polarmeerstädten bis sogar nach Kabul. Die Straße vom Flughafen Kabuls ins Zentrum der Stadt führt durch Wohngebiete, die dort Makroyans genannt werden: Ansammlungen von in Reih und Glied angeordneten fünfstöckigen Wohnblocks, wie sie in Minsk stehen, in Moskau, Tiflis oder Duschanbe. Nur: Dort heißen sie Mikrorajons. Durchzogen sind diese Viertel von breiten Straßen, die sich über Kreisverkehren verzweigen. Und selbst die Namen dieser Straßen und Plätze gleichen einander an vielen Orten: Da finden sich die „Straße der Helden Stalingrads“, eine „Frunse“ (benannt nach dem sowjetischen Heerführer), eine „Straße der Roten Armee“, ein „Theater-Prospekt“ oder auch eine Straße der „Freundschaft der Völker“. Diese Freundschaft allerdings, die war eine sehr einseitige und vor allem auf Gehorsam beruhende – und ist es nach wie vor, so sie noch besteht. Es geht um Gehorsam gegenüber Moskau. Und dort heißen besagte Straßen und Orte großteils eben auch noch so. Viel mehr noch: Zum Teil wurde bei der Restaurierung von Bauwerken, etwa U-Bahn-Stationen, nicht der Istzustand erhalten, sondern bewusst auf die Stalin-Ära zurückgebaut.

Postsowjetische Nostalgie

Die Sowjetzeit hat Machthaber Wladimir Putin immer wieder nostalgisch, ja geradezu wehmütig kommentiert. Und auch was sowjetische Traditionen angeht, so hat das russische Regime die Kramkiste vom Dachboden der Geschichte geholt, großzügig ausgebreitet und um neue Nuancen angereichert: Die Parade zum „Tag des Sieges“ gab es immer; keinerlei allgemeinen Stellenwert in Sowjetzeiten hatte allerdings das Georgsband, jenes schwarz-orange gestreifte Ordensbändchen, das im Zuge der russischen Intervention in der Ukraine zum Erkennungszeichen einer großrussischen, sowjet-nostalgischen Haltung hochstilisiert wurde. Das Ergebnis ist eine Mischung aus sowjetischer Ästhetik, im Grunde aber ideologielosem Autoritarismus, wiederbelebten sowjetischen Feindbildern, Nationalismus und Großreich-Sentimentalität, die vom Kreml bespielt werden. Und das durchaus über die eigenen Landesgrenzen hinaus.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!