Damals, im Sommer

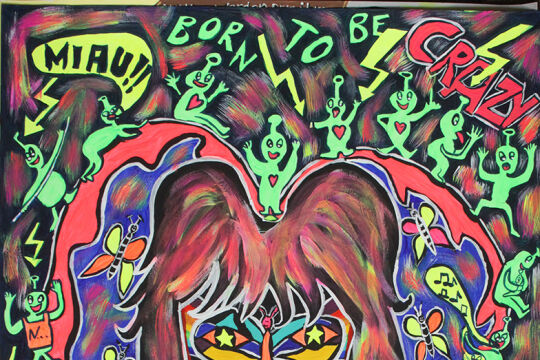

Die ersten großen Ferien eines Mädchens in den späten 1970er-Jahren thematisiert Barbara Schwarcz.

Die ersten großen Ferien eines Mädchens in den späten 1970er-Jahren thematisiert Barbara Schwarcz.

„Warten. Der Sommer ist zu lang / Die Sonne hat Fieber / Sitzt im zugezogenen Vorhang / Niemand da / Nur ich allein / In diesen vielen Tagen / Die sich aufgestapelt haben / Wie leere Schachteln aus / Karton / Die nach Warten riechen / Nach nichts sonst.“ Dieses schlichte Gedicht mit seinen einprägsamen Bildern, auf das die namenlos bleibende kleine Protagonistin zufällig in einem Spatzenpost-Heft stößt, lässt das Kind innehalten. Denn da gelingt es jemandem, genau seine Situation in Worte zu fassen, einen Zustand, in dem „die Zeit bis zum Horizont gereicht hat“.

„Sommerverschwendung“ ist der Debütroman der aus Wels stammenden Autorin Barbara Schwarcz, die bisher in Literaturzeitschriften, etwa in den manuskripten oder im wespennest, literarisch in Erscheinung getreten ist. In ihrem ersten größeren Prosawerk stellt sie ein siebenjähriges Mädchen in den Fokus, das die ersten großen Ferien erlebt und somit vor einer Fülle von Zeit steht, die es bis zur Abreise nach Ungarn zum Leben zu erwecken gilt. Schwarcz siedelt das Geschehen in den späten 1970er-Jahren an. Die Du-Erzählerin erinnert sich aus der Retroperspektive an diese Zeit. Obwohl die Handlung aus dem Blickwinkel des Kindes erzählt wird, liegt der Filter einer Erwachsenen darüber, deren analytischer Blick Situationen reaktiviert, leise kommentiert oder reflektiert.

Die Schattensprache unter der Haut

Die Sozialarchitektur dieses Romans ist rasch abgesteckt. Das Mädchen ist das jüngste Kind von mehreren Geschwistern und lebt am „südlichen Ende der Stahlstadt“ Linz in einem typischen Gemeindebau mit einigen Stiegen und einem Hof zum Spielen. Der Vater ist als Sechzehnjähriger während der Revolution aus Ungarn geflüchtet und betreibt ein Fahrrad- und Motorrad-Geschäft mit angeschlossener Werkstatt. Mütterlicherseits gibt es Wurzeln in Siebenbürgen. Die sprachliche Grunddisposition ist ausschlaggebend dafür, dass sich das Kind verstärkt mit der Herkunft, vor allem der ungarischen, auseinanderzusetzen beginnt.

Die Beschäftigung mit der Sprache ist eines der Hauptmotive dieses Romans. Sehr früh schon realisiert das Kind, dass es sprachlich gesehen zwischen den Stühlen sitzt. Die Kommunikation der Gleichaltrigen im „ortsüblichen Dialekt“ ist zu Hause peinlich, aber vor den Freunden geniert es sich wiederum für die Muttersprache. Das führt dazu, „dass du dir weder in dieser noch in jener Art zu reden ganz echt vorkommst, die Sprache, in der du nicht das Gefühl hast, etwas nachzuahmen, dir und den anderen etwas vorzumachen, gibt es nicht.“ Beim Sprechen schwingt immer ein Stück Schalheit mit, Verstellung, deshalb schreibt das Mädchen lieber. Schmerzlich bewusst wird ihm auch, dass es Sprachhierarchien gibt. Während sich hier kaum jemand für die „Gastarbeitersprache“ Jugoslawisch interessiert, werden Sprachen wie beispielsweise das Italienische stark positiv konnotiert, weil man es sofort mit „Urlaub“ assoziiert. Überhaupt schillern viele Sprachen in der Welt des Kindes: die „Zwischensprache“ der Geschwister beim Kartenspielen, die „Sehnsuchtssprache“, für den Vater ist es Englisch, für die große Schwester Französisch. Das Ungarische, dem seine besondere Liebe gehört, trägt das Mädchen „als Schattensprache [...] unter der Haut“. Seit es reden gelernt hat, ist das Ungarische Teil seiner Sozialisation. Und überhaupt: Die Vatersprache hat „doppelte und dreifache Böden“ und verfügt meist über eine „ironische Note“, weil sie so nuancenreich ist und „für ein und denselben Gegenstand unendlich viel mehr Bezeichnungen anbietet als sämtliche andere Sprachen der Welt“.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!