Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

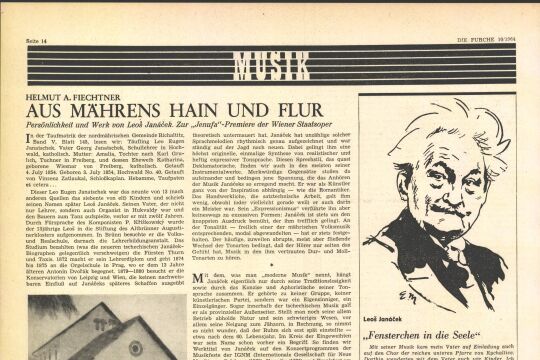

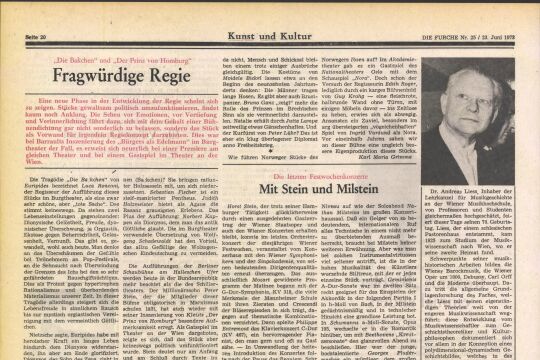

Geiger aus Odessa

Er spielte wirklich „solo“, der 67jährige Milstein, im überfüllten Großen Konzerthaussaal, das heißt: er hatte nicht einmal einen Begleiter am Klavier. Und er spielte drei von den sechs für Geige allein geschriebenen Werken J. S. Bachs, die alles überragen, was vorher oder nachher auf diesem Gebiet geschrieben wurde.

Er spielte wirklich „solo“, der 67jährige Milstein, im überfüllten Großen Konzerthaussaal, das heißt: er hatte nicht einmal einen Begleiter am Klavier. Und er spielte drei von den sechs für Geige allein geschriebenen Werken J. S. Bachs, die alles überragen, was vorher oder nachher auf diesem Gebiet geschrieben wurde.

Das Erstaunlichste an diesen drei Sonaten und drei Partiten von 1720, die in einem herrlichen, immer wieder reproduzierten Autograph auf uns gekommen sind, ist, daß sie in der Hochblüte der Polyphonie und des Basso continuo entstanden. Und in der Tat gibt es in vielen ihrer Sätze reale Mehrstimmigkeit oder Scheinpolyphonie. Die Voraussetzung dafür, sie mit den dazugehörigen Akkorden zu hören (was das Ohr automatisch immer wieder versucht) ist freilich ein völlig intaktes harmonisches System, wie es bis in die Zeit der Hochklassik bestanden hat.

Ein anderer Aspekt ist der technische. Diese Werke sind mit Schwierigkeiten ausgestattet, die selbst

Bach, der ein guter Geiger war, wohl nicht bewältigen konnte — zumal man die Hypothese, daß das, was heute arpeggiert wird, früher mit dem alten Rundbogen gleichzeitig gestrichen werden konnte, fallen gelassen hat. — Von der Substanz braucht nicht gesprochen zu werden: sie ist ja bei Bach fast immer, in mehr als 90 Prozent seiner Kompositionen, von der gleichen hohen Qualität.

Nathan Milstein gehört zu den ganz wenigen, die sowohl den inhaltlichen wie den technischen Anforderungen dieser Werke gerecht zu werden vermögen. Er hatte für sein Konzert die Sonate Nr. 1 in g-Moll, die Sonate Nr. 3 in C-Dur sowie die

Partita II in d-Moll gewählt (sie tragen im großen Bach-Werke-Verzeichnis die Nummern 1001, 1004 und 1005). Sowohl vom Spieler wie vom Hörer erfordern sie eine ' außerordentliche, gleichbleibende Konzentration. Diese ist in Milsteins Spiel immer vorhanden. Auch technisch ist er, wie vor zehn oder zwanzig Jahren, in Hochform. Als Musiker zeigt er großen Ernst, umfassendes Verständnis und tiefe Einfühlung in das, was er spielt. Da bleibt für virtuose Mätzchen kein Platz. — Die beiden Capricen Nr. 5 und Nr. 9 von Paganini, genau hundert Jahre nach Bachs Solowerken entstanden, bezeugten besonders Milsteins technische Brillanz. Aber er tat sie gewissermaßen mit der linken Hand ab...

Nathan Milstein wurde 1904 in Odessa geboren. Viele Musikfreunde mögen sich gefragt haben, wieso gerade aus dieser Stadt so viele Geiger stammen und dort ihre ersten Schritte taten, die sie dann bald nach St. Petersburg führten. Die Erklärung finden wir an einer versteckten Stelle in den kleinen autobiographischen Schriften Isaak Babels (1894 bis 1941). Dort heißt es:

„Unsere Väter, die keinen anderen Weg zum Erfolg sahen, veranstalteten eine Art Lotteriespiel mit den Knochen ihrer Kinder. Odessa war von diesem Unfug stärker befallen, als andere Städte, und im Laufe eines Jahrzehnts (etwa von 1900 bis 1910) lieferte es die Wunderkinder für die Konzertsäle der Welt... Hatte ein Knabe sein 4. oder 5. Lebensjahr vollendet, führte die Mutter dieses winzige, schwächliche Etwas zu Herrn Sagurski. Sagurski betrieb eine Wunderkinderfabrik.

Eine Fabrik für jüdische Zwerglein in Halskrause und Lackschuhen. Er suchte sie sich aus den Elendsvierteln der Moldowanka, aus den Hinterhöfen des Alten Marktes heraus. Sagurski gab den Elementarunterricht, dann wurden die Kinder zu Professor Auer nach Petersburg verschickt. In den Seelen dieser Kümmerlinge mit bläulichen, zu großen Köpfen lebte eine mächtige Harmonie. Sie wurden berühmte Virtuosen...“

In den armen jüdischen Familien wurde nur von Mischa Elman gesprochen, den der Zar persönlich vom Militärdienst zu befreien geruhte, von Efrem Zimbalist, der dem englischen König vorgestellt worden war und im Buckingham-Palast spielen durfte, von Gabrilowitsch, dessen Eltern sich gleich zwei Häuser in St. Petersburg gekauft hatten. Von diesen Wunderkindern erwartete man sich Reichtum und Ruhm ...

Auch David und Igor Oistrach, bereits späteren Generationen angehörend, stammen aus Odessa. Aber sie wurden nicht mehr von dem aus Ungarn gebürtigen Herrn Auer ausgebildet, der später geadelt wurde und nach 1918 seinen Wohnsitz nach New York verlegte, sondern bereits in staatlichen Konservatorien ...

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!