Was gegen das Bahnfahren spricht: Zugreisen für Drahtseilnerven

Fliegen gilt längst als böse, Bahnfahren als nachhaltig. Doch dem Passagier werden bei der Wahl seines Transportmittels Steine in den Weg gelegt, meint unser Autor. Ein Statement.

Fliegen gilt längst als böse, Bahnfahren als nachhaltig. Doch dem Passagier werden bei der Wahl seines Transportmittels Steine in den Weg gelegt, meint unser Autor. Ein Statement.

Mit den Osterferien geht in Europa die erste große Reisewelle des Jahres einher. Da Ostern heuer schon in den Sommerflugplan fällt, verzeichnet man nicht nur ein deutlich höheres Angebot seitens der Airlines, sondern auch verstärkte Nachfrage seitens der Passagiere.

Schon traditionell wird diese Zeit vom Aufschrei der Klimaschützer begleitet, die alle verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürger auffordern, auf Flüge zu verzichten, da diese Art der Mobilität unseren Planeten und somit unsere Zukunft gefährden würde (vgl. auch „Diesseits von Gut und Böse“, Seite 15). Als Alternative (wenn man das Reisen schon nicht lassen kann oder will) wird fortlaufend auf die Bahn verwiesen. Dementsprechend ist in den vergangenen Jahren ein Bild gezeichnet worden, das Zugverkehr und Luftfahrt in ein Konkurrenzverhältnis katapultiert, bei dem die eine Fortbewegungsart als die Lösung aller Mobilitätsfragen dargestellt wird. Aber ist das wirklich der richtige Ansatz?

Budapest näher an Wien als Innsbruck

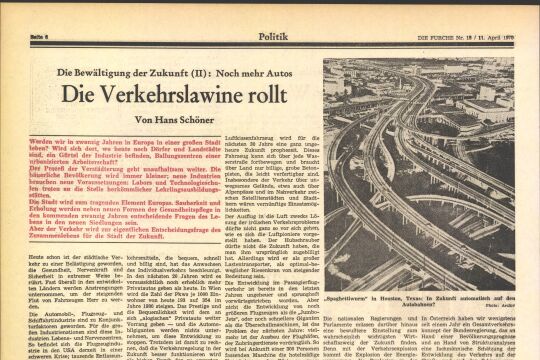

Bahn und Flugzeug haben grundsätzlich ihre natürlichen Märkte. Niemand wird die Sinnhaftigkeit des kommunalen Nahverkehrs der Bahn in Zweifel ziehen. Gleichzeitig ist für eine Fernreise nach wie vor das Flugzeug quasi alternativlos. Das Spielfeld (ich vermeide bewusst den Terminus „Schlachtfeld“) der Auseinandersetzung ist also die europäische Kurz- und Mittelstrecke mit Reisedistanzen von 250 bis 3500 Kilometern. Während die Kritiker(innen) des Fliegens für Einschränkungen und teilweise Verbote innerhalb dieses Radius plädieren – wobei hier die Entfernungen in den Forderungen durchaus variieren –, sehen die Verfechter der Luftfahrt keinerlei Handlungsbedarf.

In Österreich sind mit Beginn der Coronapandemie vor allem Inlandflüge in den Fokus gerückt, Hilfspakete für die Austrian Airlines wurden an einen Ausstieg aus diesem Verkehrssegment geknüpft. Das wiederum hat zu einer schnellen Einstellung der Flüge von Wien nach Salzburg geführt. Graz, Klagenfurt und Innsbruck sind indes weiterhin im Flugprogramm. Die Forderungen, den „Verbotsradius“ wesentlich weiter und grenzüberschreitend zu spannen, um Städte wie München, Prag oder Budapest darunter fallen zu lassen, sind allerdings mitnichten verstummt. Dass diese Städte geografisch näher bei Wien liegen als Innsbruck, ist folgerichtig. Auch, dass alle Ziele problemlos via Bahn zu erreichen sind.

Aber ist dieses Ansinnen sinnvoll? Und wird der Kunde eine derartige Verschiebung der Verkehrsträger annehmen? Eine Beurteilung hängt zuerst davon ab, ob der Reisende auf den relevanten Strecken nicht zumeist das vermeintliche Reiseziel als reinen Umsteigeort für eine Weiterreise ansteuert. Dieses Argument wird seitens der Luftfahrt ins Treffen geführt. Auch in dieser Argumentation gibt es die guten und richtigen Beispiele (z. B. München) oder jene, die nicht zutreffend sind (z. B. Prag). Wenn wir uns die Strecke LinzWien ansehen, dann liegt hier ein positives Beispiel für die sinnvolle Substitution des Verkehrsträgers vor. Der Wechsel vom Flugzeug zur Bahn ist möglich, machbar und sogar wünschenswert. Seit vielen Jahren sind die Flüge zwischen der oberösterreichischen Landeshauptstadt und der Bundeshauptstadt eingestellt. Es verkehren Züge in kurzen Intervallen. Mit dem Ausbau des Bahnhofs am Wiener Flughafen, der es erlaubt, Railjets an den Bahnsteigen unterhalb der Terminals abzufertigen, hat sich der Verkehrsstrom zu hundert Prozent auf die Schiene verlagert.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!