Fingiert: Robert Grün und das "Tagebuch" der Eroberung Perus

Die Geschichtsschreibung ist gespickt von Kriminalfällen, realen wie fiktiven. Wie ein Krimi erscheint auch die Geschichte des erfundenen Chronisten Celso Gargia und seines „Tagebuchs“ zur Eroberung von Peru 1532 – ausgedacht vom Wiener Robert Grün im Jahr 1973.

Die Geschichtsschreibung ist gespickt von Kriminalfällen, realen wie fiktiven. Wie ein Krimi erscheint auch die Geschichte des erfundenen Chronisten Celso Gargia und seines „Tagebuchs“ zur Eroberung von Peru 1532 – ausgedacht vom Wiener Robert Grün im Jahr 1973.

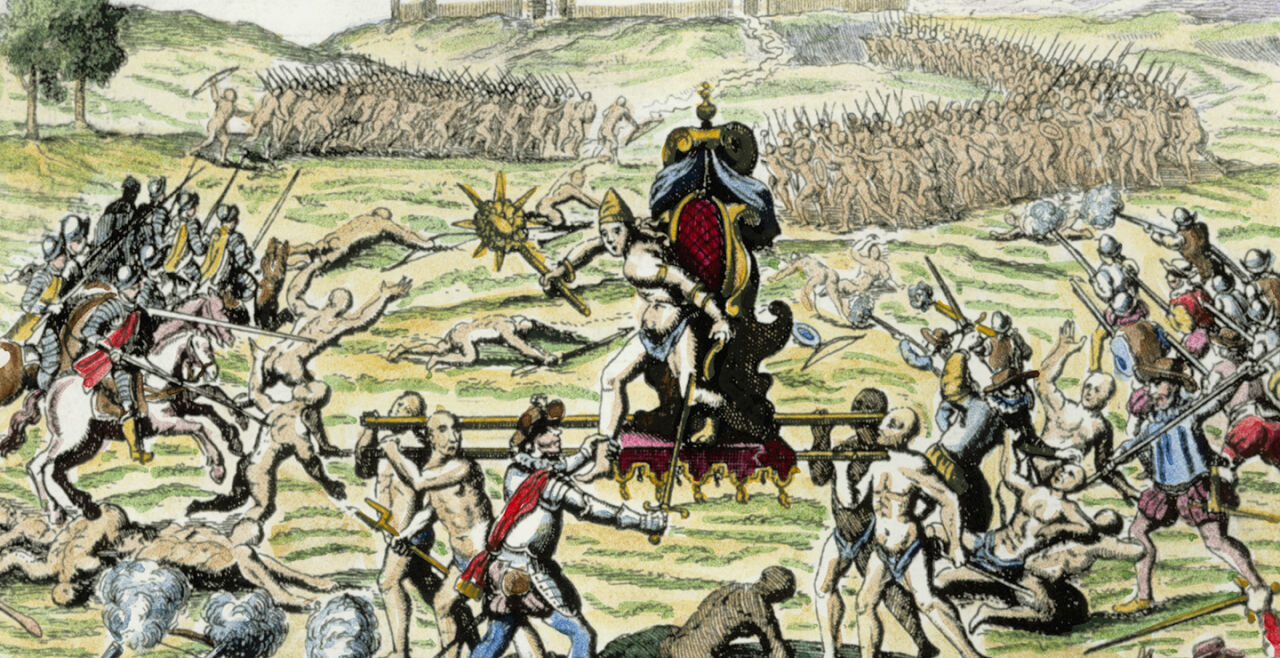

Um falsche Fakten zu verbreiten, braucht es keine Künstliche Intelligenz. Es genügt mitunter ein Schulbuch des Österreichischen Bundesverlags. Das aktuelle Arbeitsheft „Zeitbilder 3“ für den Geschichtsunterricht der dritten Klassen beschwört auf Seite 18 einen jener historischen Momente, die wegen ihrer Dramatik und Tragweite zu den Schlüsselszenen der Weltgeschichte zählen: die Gefangennahme des „Einzigen Inka“ Atawallpa am 16. November 1532 in Cajamarca, im heutigen Peru, durch die Schergen des Spaniers Francisco Pizarro.

Die Szene ist oft erzählt und ins Bild gesetzt worden: wie der Dominikaner Vicente de Valverde, Kreuz und Brevier in der Hand, vor die Sänfte des Inka-Monarchen trat und ihn aufforderte, sich dem dreieinigen Gott und dessen Vertretern auf Erden zu unterwerfen. Atawallpa habe das Buch genommen, es auf den Boden geworfen und den Spaniern die Meinung gesagt. Woraufhin diese Atawallpa gefangen nahmen – der Kampf um das Reich der Inka war eröffnet.

Bislang wusste niemand genau, was damals auf dem Hauptplatz von Cajamarca gesagt wurde. Valverde trat Atawallpa nur in Begleitung eines spanischen Soldaten und eines indianischen Dolmetschers gegenüber. Keiner der drei hat Aufzeichnungen über diese Begegnung hinterlassen. Die Berichte der Chronisten widersprechen sich. Doch die „Zeitbilder 3“ zaubern für ihre junge Leserschaft einen Augen- und Ohrenzeugen aus dem Hut: „Celso Gargia“ heißt der Mann, auch er ein Mönch und angeblich Verfasser eines „Tagebuchs“, in dem er den Zusammenprall der Kulturen im Wortlaut schilderte. Die „Zeitbilder“ sind nicht das erste Schulbuch, das mit diesem angeblichen Zeugen der Conquista Perus aufwartet. Bis vor wenigen Jahren fand man denselben Celso Gargia auch in einem renommierten Lehrwerk des deutschen Schöningh-Verlags.

Andreas Roth unterrichtet Geschichte an einem Gymnasium im nordrhein-westfälischen Siegen. Er ist einer von jenen Lehrern, die ihre Eleven gerne auch auf Pfade jenseits des Lehrplans locken. So kam er auf die Idee, eine Schulklasse recherchieren zu lassen, wo sich heute das Manuskript von Celso Gargias „Tagebuch“ befindet. Der Professor nahm die gedruckte Ausgabe zur Hand, die 1973 im Tübinger Erdmann Verlag erschienen war. Dem Vorwort entnahm er die Angabe, das „Tagebuch“ des Mönchs sei einer „Handschrift von Simancas“ entnommen, die sich „heute“– das heißt 1973 – „im Museum für Völkerkunde zu Wien“ befinde. Dort gelte sie „nach der ‚Ambraser Handschrift‘ als das wertvollste Stück“.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!