Mit "Steinen der Erinnerung“ in den Wiener Trottoirs gibt Elisabeth Ben David-Hindler den ermordeten Jüdinnen und Juden wieder einen Platz in ihrem Heimatbezirk - und ihren Nachkommen in aller Welt einen Ort des Gedenkens.

Vier mächtige Säulen ragen in den Himmel. "So hoch war der Tempel“, sagt Elisabeth Ben David-Hindler und blickt mit zugekniffenen Augen ins Schneetreiben hinauf. Hier, in der Tempelgasse 5, stand einst Wiens größte Synagoge, ein beeindruckender Bau in maurischem Stil, der Ausdruck einer blühenden jüdischen Gemeinde war. Bis zum 10. November 1938, als die Nationalsozialisten nicht nur den Tempel und alle 50 anderen jüdischen Bethäuser in der Leopoldstadt zerstörten, sondern über Nacht 40 Prozent der Bevölkerung ihrer Würde beraubten. Jene, die nicht fliehen konnten, wurden später in "Sammelwohnungen“ gepfercht, ehe man sie deportierte und ermordete. 30.000 jüdische Opfer gab es allein im zweiten Bezirk, darunter mehr als 1600 Kinder.

Heute findet sich in der Tempelgasse 5 nicht nur das psychosoziale Beratungszentrum "Esra“, sondern auch eine glänzende Messingplatte auf einem wuchtigen Gitter aus Stahl. Es ist die erste Station des "Weges der Erinnerung“, der zu jenen Orten führt, die für das jüdische Leben in der Leopoldstadt bedeutsam waren; Hunderte, im Boden eingesetzte "Steine der Erinnerung“ geben den Ermordeten wieder einen symbolischen Platz in ihrer Heimat - stellvertretend für all jene, deren niemand mehr gedenkt.

Kein Grab, keine Erinnerung

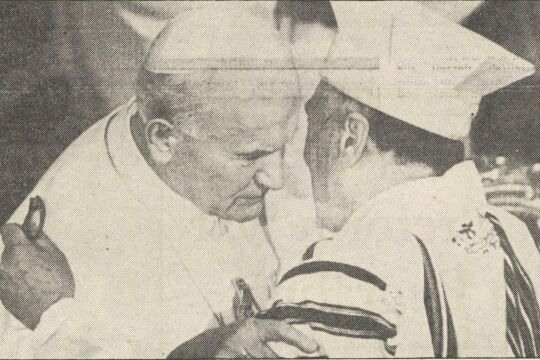

"Einen solchen Stein zu setzen, ist im Grunde ein Begräbnisritual, weil diese Menschen keine Gräber haben“, erklärt Elisabeth Ben David-Hindler, Gründerin und Generalsekretärin des Vereins "Steine der Erinnerung“. "Manchmal wird dabei sogar ein Kaddisch gesprochen, wie es beim Totengedenken üblich ist. Und für die Angehörigen, die aus aller Welt hierherkommen, ist so ein Stein ein wichtiger Anker.“ Eine orthodoxe Jüdin habe ihr einmal gesagt, dass es nicht nur "heilend“, sondern "heilig“ sei, was hier geschehe. "Dieser Satz“, sagt die zierliche 63-Jährige, "hat mich tief berührt.“

Umso mehr angesichts ihrer eigenen Familiengeschichte: Da waren etwa ihre jüdischen Großeltern väterlicherseits, die mit ihren fünf Kindern in der nahen Novaragasse lebten. Während sich die älteste Tochter 1938 rechtzeitig vor den Nazis nach England retten und ihre Geschwister - darunter Ben David-Hindlers Vater - zu sich holen konnte, wurde den Eltern mangels Arbeitsbestätigung die Einreise verweigert. Wie viele andere kamen sie in ein Sammellager und wurden schließlich ins polnische Kielce deportiert. Wo und wie sie starben, weiß ihre Enkelin bis heute nicht.

Ähnlich tragisch verlief das Schicksal ihrer Großeltern mütterlicherseits, die im neunten Bezirk wohnten. Auch hier konnten nur die Kinder emigrieren: der Sohn nach Palästina, die Tochter, Ben David-Hindlers Mutter, nach England. Als sie 1939 endlich Visa nach Hause schicken konnte, brach zwei Tage später der Krieg aus. Ihre Eltern flohen nach Ungarn, wurden aufgegriffen und mussten im polnischen Kamenez-Podolsk ihr eigenes Grab schaufeln. "Von dieser Katastrophe war das Leben meiner Mutter überschattet“, sagt die Enkelin rückblickend.

Es ist im Londoner Exil, als sich ihre traumatisierten Eltern kennenlernen. 1943 heiraten sie, 1945 kehren sie mit ihrem neugeborenen Sohn als überzeugte Kommunisten nach Wien zurück. Hier wird 1949 Elisabeth geboren. In der Leopoldstädter Volksschulklasse ist sie die einzige Jüdin - ohne es zu wissen. Erst mit zehn Jahren, als sich ein Mädchen weigert, mit ihr zu spielen, wird sie von ihren Eltern aufgeklärt. "In der Pubertät habe ich mich dann überidentifiziert und jedes Zeichen von Antisemitismus persönlich genommen“, erinnert sich Ben David-Hindler. Erst will sie wie ihr Bruder nach Israel auswandern, bleibt aber doch in Wien, um Lehrerin zu werden. Nach einem Soziologie-Studium samt Doktorarbeit über die Rolle Israels in den jüdischen Medien kommt sie schließlich an eine basisdemokratisch organisierte Alternativschule, wo sie 23 Jahre lang unterrichten wird.

Ihrer Tochter Daliah will sie durch Reisen nach Israel und England eine jüdische Identität vermitteln, "die nicht nur mit Opfersein zu tun hat“. Ihr selbst gelingt es, die Vergangenheit dank einer Therapie und des Schreibens einer Familienchronik zu bewältigen. "Bei einer Familienaufstellung habe ich zudem begriffen, dass meine Großeltern nicht wollen, dass ich leide, sondern dass ich glücklich bin“, erzählt Elisabeth Ben David-Hindler.

"Stolpersteine“ im Boden

Im Gedenkjahr 2005 beginnt ihre persönliche Aufarbeitung, größere Kreise zu ziehen: Auf Bitten ihres Onkels will sie am Haus der ermordeten Großeltern im neunten Bezirk eine Gedenktafel anbringen - und stößt dabei auf den Widerstand der Hausbesitzerin. Die Bezirksvorsteherin unterstützt sie beim Vorhaben, die Platten nach dem Vorbild der deutschen "Stolpersteine“ einfach in den Boden zu setzen. "Als politischer Mensch wollte ich das dann auch für die Menschen hier im zweiten Bezirk tun“, erinnert sie sich. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Karl Jindrich, dem Leopoldstädter Bezirksvorsteher und der Gebietsbetreuung initiiert sie am neu gestalteten Volkertplatz eine "Straße der Erinnerung“ mit 21 Messingplatten. Ein Verein wird gegründet, 2006 eröffnet man den ersten Teil des "Weges der Erinnerung“ durch die Leopoldstadt.

Zwei besondere Steine stecken vor der St. Nepomuk-Kirche in der Praterstraße im Trottoir. "In Verantwortung für die Geschichte gedenken wir der jüdischen Bevölkerung“ lautet einer jener Texte, die von der katholischen Pfarrgemeinde selbst erarbeitet wurden. "Es geht tatsächlich um Verantwortung, nicht um Schuld“, sagt Ben David-Hindler. "Und es geht auch nicht nur um Steine, sondern um den Prozess, der dahintersteckt.“

Rund tausend Namen hat man bislang an 200 Standorten in ganz Wien verewigen können, 40 neue Stationen kommen jedes Jahr dazu. Für den sechsköpfigen Vereinsvorstand eine große Herausforderung, die nur dank zahlreicher "Patinnen und Paten“ und der Unterstützung durch den Bund, die Stadt Wien und die betreffenden Bezirke zu bewältigen ist. "Alleine hätten wir das alles nicht geschafft“, gesteht die Frau mit der Baskenmütze draußen im Schneetreiben. "Aber es ist gelungen, uns in der Bevölkerung zu verankern. Dass sich so viele - auch nichtjüdische - Leute an uns wenden und uns unterstützen, das gibt mir Kraft, weiterzutun.“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!