Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Die verlorenen Städte

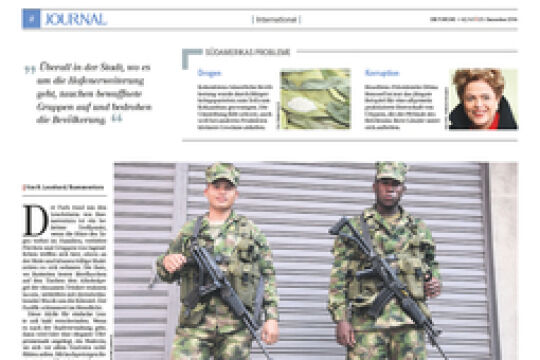

Lautlos und unbemerkt gehen sie nachts über den Rändern der größten Stadt der Erde nieder. „Paracaidistas“, Fallschirmspringer, nennen sie die Bewohner der 18-Millionen-Metropole Mexiko-Stadt. Manche meinen, der Glanz der Großstadt ziehe sie an, die unbegrenzten Möglichkeiten, der Wohlstand. Für andere sind sie nicht mehr als Taugenichtse, Gesindel, „Inditos“ — faule, schmutzige Indianer.

Sie, die Fallschirmspringer, kommen vom Land — etwa 2000 von ihnen, so schätzt man, landen täglich an der Peripherie der Hauptstadt Mexikos: Landlose, Vertriebene, Campesinos, für welche die Lebensgrundlage am Land zum Uberleben zu schmal geworden ist.

„Alles, die Hütten, die Straßen, die Schule, die Kooperative, alles haben wir in mühsamer gemeinschaftlicher Arbeit selbst aufgebaut“, erklärt eine Bewohnerin der Colonia Bosques de Pedregal stolz und weist dabei auf die in die steilen Hänge des Ajusco — eines erloschenen Vulkans im Süden der Stadt - gefügte Siedlung. Vor mehr als zehn Jahren entstanden auf dem einst kahlen Vulkangestein ganze Städte: „Ciudades perdidas“, verlorene Städte, Städte aus Pappe, Holz und Blech.

Doch die Siedler waren unerwünscht an diesem Ort. Kaum hatten sie ihre vier Wände notdürftig aufgestellt, drohte die Stadtverwaltung mit der Delogierung der 10.000 Familien: „Als wir die Kontrolle der Regierungspartei ablehnten und uns unabhängig organisieren wollten, haben sie uns gewaltsam vertrieben. Dreimal gelang ihnen das, doch wir kamen immer wieder, Wir brauchten doch ein Stück Land, wo wir leben konnten. Beim vierten Umsiedelungsversuch setzten wir uns zur Wehr. Das war der erste Sieg und der Beginn unserer selbständigen Organisation.“

Ein bedeutender Schritt war getan worden: Die Siedler begannen sich zu organisieren und um ihre Rechte zu kämpfen. Verhandlungen, Eingaben, Protestmärsche, Sitzstreiks folgten. Österreicher, die von der geplanten Delogie rung erfahren hatten, initiierten eine Unterschriftenkampagne. Eingeschüchtert von der breiten Solidarität im In- und Ausland, gaben die Behörden schließlich auf. Die Siedler konnten bleiben.

Vom Rost befallene Blechtonnen säumen die Zufahrtsstraßen der verlorenen Stadt. Einmal in der Woche von einem Tankwagen gefüllt, stellt jeder einzelne dieser Blechbehälter die Wasserration einer Familie dar. Wasser ist kostbar. Im benachbarten Nobelviertel Jardines del Pedregal hat das Wasser, wenn es auf das Zweitauto, den gepflegten Garten oder den Tennisplatz sprudelt, bereits viel von seinem ursprünglichen Wert eingebüßt.

Kontraste wie diese sind in Mexiko-Stadt allgegenwärtig. Armut und Reichtum stehen in unbarmherziger Schärfe nebeneinander: das Kind, das vor dem Supermarkt Kaugummi anpreist, die Tortillaverkäuferin mit ihrem kleinen Kohleofen neben dem Luxusrestaurant. Für die meisten Bewohner der Elendsviertel gibt es, außer der Straße, keinen anderen Arbeitsplatz. Auch nicht für die „Marias“: Indianische Frauen, die am Gehsteig sitzend Süßigkeiten und Kleinkram verkaufen. Einige Pesos und verachtende Blik-ke fallen auf sie herab—in der mexikanischen Gesellschaft nehmen die Indios den niedrigsten Rang ein.

Doch stolz verweisen selbst jene Mexikaner, denen man beim besten Willen nicht anmerken kann, daß in ihren Adern indianisches Blut fließt, auf ihre indianische Abstammung. Regierungsgebäude sind mit Wandgemälden geschmückt, die das Heldentum der Azteken feiern. Die präkolumbi-schen indianischen Zivilisationen werden als Basis der mexikanischen Geschichte, als Wesensmerkmal der Mexikanität schlechthin glorifiziert.

Eine seltsame Doppelmoral prägt das Verhältnis der mestizischen Bevölkerungsmehrheit zur Urbevölkerung Mexikos. Die bewundernde Aufwertung der indianischen Vergangenheit steht in krassem Kontrast zur allgemein verbreiteten Abwertung der mehr als zehn Millionen Indianer der mexikanischen Gegenwart. Diese werden bestenfalls als farbenfroher Aufputz wahrgenommen.

So bleiben die direkten Nachfahren jener beschworenen ruhmreichen Vergangenheit Mexikos eine besiegte Rasse.

„Die Tatsache, ein Indio zu sein, ist in Mexiko das schlimmste, was dir überhaupt passieren kann“, lautet das Urteil der indianischen Lehrerin Aurora Perez. „Solange der zeitliche und räumliche Abstand zu uns groß ist, benutzen uns die Mestizen als Objekte, die als Teil der nationalen Wirtschaft vermarktet werden. In der Beziehung von Mensch zu Mensch jedoch werden wir wie Fremde im eigenen Land behandelt, wie Ausgestoßene, wie billige Arbeitskräfte, wie Auswurf.“

Der Autor, cand. phil. der Romanistik, ist freier Journalist. Er verbrachte im Rahmen eines Studienaufenthaltes ein Jahr in Mexiko.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!