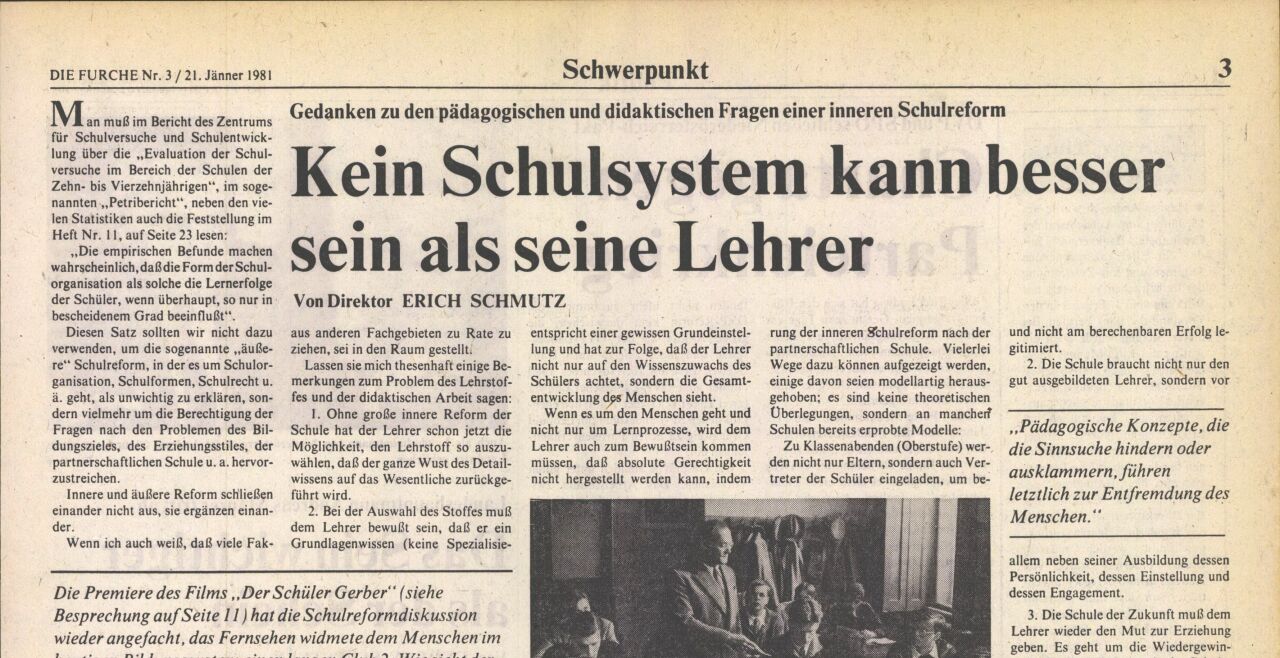

Man muß im Bericht des Zentrums für Schulversuche und Schulentwicklung über die „Evaluation der Schulversuche im Bereich der Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen“, im sogenannten „Petribericht“, neben den vielen Statistiken auch die Feststellung im Heft Nr. 11, auf Seite 23 lesen:

„Die empirischen Befunde machen wahrscheinlich,daßdie Form der Schulorganisation als solche die Lernerfolge der Schüler, wenn überhaupt, so nur in bescheidenem Grad beeinflußt“.

Diesen Satz sollten wir nicht dazu verwenden, um die sogenannte „äußere“ Schulreform, in der es um Schulorganisation, Schulformen, Schulrecht u. ä. geht, als unwichtig zu erklären, sondern vielmehr um die Berechtigung der Fragen nach den Problemen des Bildungszieles, des Erziehungsstiles, der partnerschaftlichen Schule u. a. hervorzustreichen.

Innere und äußere Reform schließen einander nicht aus, sie ergänzen einander.

Wenn ich auch weiß, daß viele Fak

toren der inneren Schulreform von politischen und rechtlichen Entscheidungen abhängen, so lassen Sie mich doch feststellen, daß wir in vielen Punkten nicht auf Gesetze, Verordnungen und Erlässe ¦zu warten brauchen, wir selbst haben jetzt schon vielerlei Möglichkeiten in

nere Schulreform zu betreiben, denn es geht um die

• Einstellung zu dem der Schule anvertrauten Lebensgut, um die Würde und Person des Schülers,

• um die Wiedergewinnung des Pädagogischen und um die Humanisierung in der Schule

• um die Aufgabe der Schule, nach Sinn, Aufgabe und Verantwortung der menschlichen Existenz zu fragen,

• um den vom pädagogischen Ethos getragenen Lehrer

• und schließlich um eine partnerschaftliche Schulgemeinschaft.

Es gibt Menschen, die behaupten, daß in der heutigen Schule (besonders in der AHS) durch das Lernen das Denken verlernt wird. Sie wollen dadurch zum Ausdruck bringen, daß die zu große Fülle des Lehrstoffes das Eindringen in die Tiefe, das Herstellen von Zusammenhängen und die echte Auseinandersetzung mit dem Lehrstoff verhindert. Tatsache ist, daß wir nun schon seif über hundert Jahren in manchen Fächern den Lehrstoff erweitern, reduziert wurden wenige Fächer. Das Problem der Lehrstoffüberfülle wird bleiben, solange ’Fachkollegen unter sich den Lehrplan für ihr Fach erdenken. Daß es für die Sache zielführender wäre und auch möglich sein müßte, für zukünftige Lehrplangestaltungen außerschulische Fachleute, Eltern und Kollegen

aus anderen Fachgebieten zu Rate zu ziehen, sei in den Raum gestellt.

Lassen sie mich thesenhaft einige Bemerkungen zum Problem des Lehrstoffes und der didaktischen Arbeit sagen:

1. Ohne große innere Reform der Schule hat der Lehrer schon jetzt die Möglichkeit, den Lehrstoff so auszuwählen, daß der ganze Wust des Detailwissens auf das Wesentliche zurückgeführt wird.

2. Bei der Auswahl des Stoffes muß dem Lehrer bewußt sein, daß er ein Grundlagenwissen (keine Spezialisie

rung) zu vermitteln hat, daß er die Fähigkeit des methodischen Denkens zu schulen und die Urteilsfähigkeit zu bilden hat.

3. Wichtiger als Fragen nach Schulorganisation sind sicherlich die Fragen nach dem Ziel, nach dem Sinn und nach der zugrundeliegenden Wertordnung. Ein Pluralismus befreit nicht von Wertungen. Müssen wir nicht erleben, daß das Streben nach Wertfreiheit im Bildungsgeschehen dazu führt, daß im jungen Menschen das Gefühl entsteht, ein sinn- und wertloses Leben zu führen?

Nehmen wir auch zur Kenntnis, daß rationale Mitteilung kein ethisches Handeln im Schüler bewirkt,

4. In der Gewichtung und Anordnung der Lehrinhalte ist dem Lehrer viel Gestaltungsraum gegeben, der vielleicht viel zu wenig vom einzelnen Lehrer beachtet wird.

5. Lassen Sie mich aber auch auf eine Gefahr in der heutigen Entwicklung des Schulbuches aufmerksam machen. Wir können feststellen, daß die didaktische Aufbereitung des Stoffes in den neuen Schulbüchern immer besser und ausführlicher wird. Ich weiß nicht, ob Sie meine Beobachtung teilen, daß durch diese Situation einerseits viele Lehrer dazu verführt werden, den Lehrstoff im Buch von Seite 1 bis Schluß durchzunehmen, in dem sie Seite um Seite mit Schülern lesen, andererseits aber manche Lehrer, weil sie sich in die didaktische Aufbereitung des Lehrbuches nicht einspannen lassen wollen, das Buch beiseite legen und nicht verwenden.

Es ist dabei doch die Gefahr zu sehen, daß das Lehrbuch entweder zum Lehrer wird oder andererseits nicht mehr als Lehrbehelf benützt wird.

6. Eine Milderung des Leistungsdruckes der Schüler, der tatsächlich in manchen Schulformen und Schulstufen gegeben ist, ist sicherlich möglich, wenn der Lehrer den Unterrichtsstoff exemplarisch anbietet,

wenn der Lehrer den Stoff nicht beziehungslos aneinanderreiht, wenn der Lehre? die gewonnenen Einsichten der Schüler stets aktiviert.

Den Schüler als Person zu werten,

entspricht einer gewissen Grundeinstellung und hat zur Folge, daß der Lehrer nicht nur auf den Wissenszuwachs des Schülers achtet, sondern die Gesamtentwicklung dps Menschen sieht.

Wenn es um den Menschen geht und nicht nur um Lernprozesse, wird dem Lehrer auch zum Bewußtsein kommen müssen, daß absolute Gerechtigkeit nicht hergestellt werden kann, indem

die Leistungsbeurteilung auf das Meßbare beschränkt bleibt.

Noten müssen, behaupte ich, nicht nur juristischen Nachprüfungen, sondern auch pädagogischen Ansprüchen standhalten! Viele Dinge gibt es im schulischen Geschehen, die sich der meßbaren Objektivierung entziehen, wobei aber ein Verzicht auf diese Dinge hieße, dem Schüler und dem pädagogischen Ethos nicht zu entsprechen. Gerade in dieser Hinsicht wird klar, daß der Schüler dem Lehrer anvertraut ist und ein gegenseitiges Vertrauen durch

gesetzliche Maßnahmen nicht oder sehr schwer ersetzt werden kann.

Wenn von Vertrauen die Rede ist, so soll auch von der Atmosphäre, von der Geborgenheit in der Schule gesprochen werden und von der Schule als Ort der Begegnung zwischen Lehrer, Eltern und Schülern.

Wir alle wissen, wieviele Hindernisse sich der partnerschaftlichen Zusammenarbeit entgegenstellen, die Schwellenangst der Eltern, daß bei einer Kritik oder Beschwerde das Kind es „büßen“ muß, ein falsches Rollenverständnis, manchmal Resignation der Eltern, die falsche Meinung, daß ein Elternverein alle pädagogischen Probleme bei einem Einzelkind lösen kann, die Aggression von Eltern, die sich in der wartenden Menge vor der Klassentür beim Sprechtag aufstaut, oftmals die überhebliche Art der Lehrer.

So geht eine ganz wichtige Forde

rung der inneren Schulreform nach der partnerschaftlichen Schule. Vielerlei Wege dazu können aufgezeigt werden, einige davon seien modellartig herausgehoben; es sind keine theoretischen Überlegungen, sondern an mancher? Schulen bereits erprobte Modelle:

Zu Klassenabenden (Oberstufe) werden nicht nur Eltern, sondern auch Vertreter der Schüler eingeladen, um be

sonders akute Probleme zu lösen.

In einer Vortrags- oder Diskussionsreihe wird den Eltern zu pädagogischen, sozialen Fragen und religiösen Problemen die Möglichkeit der Information und Diskussion geboten.

Elternabende werden auch in der Form eines Teeabends zusammen mit Lehrern und Schülern gestaltet.

Eltern müssen immer wieder auf Ziel und Aufgabe einer Schule (gerade bei einer katholischen Schule) hingewiesen werden.

Der Elternkontakt darf nicht nur problembedingt sein.

Soll eine Schule ein Ort der Begegnung sein, so müßte sie ein kultureller Mittelpunkt mit Veranstaltungen für Schüler und Eltern sein (Ausstellungen, literarische Abende, Vorträge, Fahrten u. a.).

Viele Möglichkeiten könnten noch genannt werden; eines soll aber noch betont werden: der Lehrer ist es, der den Hauptakteur für das Gedeihen einer Schulgemeinschaft darstellt; von ihm werden sich die Eltern motivieren lassen, wenn sie dessen Bemühen darum spüren ...

Wenn ich nun behaupte, daß die heutigen Probleme der Schule vor allem Lehrerprobleme sind, oder daß die wirksamste Schulreform zum Großteil eine Lehrerreform zu sein hat, so will ich damit nicht sagen, daß es nur schlechte Lehrer gibt, daß aber viele Probleme in der Schule durch einsatzfreudige, begabte und gut ausgebildete Lehrer zu bewältigen sind.

So hat meiner Meinung nach eine Erneuerung der Schule zu beachten:

I. Die Lehrerbildung darf nicht, wie Prof. Heitger schreibt, zum Verhaltenstraining von Verfügungsmechanismen werden, sondern soll jenes pädagogische Ethos erschließen, in dem das Handeln sich an ethischen Prinzipien

und nicht am berechenbaren Erfolg legitimiert.

2. Die Schule braucht nicht nur den gut ausgebildeten Lehrer, sondern vor

allem neben seiner Ausbildung dessen Persönlichkeit, dessen Einstellung und dessen Engagement.

3. Die Schule der Zukunft muß dem Lehrer wieder den Mut zur Erziehung geben. Es geht um die Wiedergewinnung des Erzieherischen in der Schule; Erziehung muß sich wieder emanzipieren.

4. Die Euphorie, mit Hilfe von Planung und Organisation einen genau durchprogrammierten Unterricht durchführen zu können, der den Bedürfnissen des Schülers entspricht, muß der Erkenntnis weichen, daß Schule und Unterricht ein Ort der persönlichen Begegnung und Auseinandersetzung ist (vgl. Horner, „Wiener Lehrer“, Heft Nr. 83,1980).

5. Der Lehrer muß schließlich die fundierte Auseinandersetzung mit den Grundfragen nach Sinn, Aufgabe und Verantwortung der menschlichen Existenz anbieten. - Materielle Werte ersetzen heute immer mehr die Vermittlung von Liebe, geistigen Werten und Gefühlen und dies erzeugt, wie Prof. Ringel meint, Langeweile und ein Verhungern bei vollen Schüsseln. Pädagogische Konzepte, die die Sinnsuche hindern oder ausklammern, führen letztlich zur Entfremdung des Menschen.

6. Der Lehrer wird gegenüber der Fülle des empirischen Stoffes die tieferen geistig-personalen Aspekte des Menschen in den Vordergrund stellen, er wird das Ganze der Wahrheit herausstellen, er wird den ganzen Menschen sehen, sein Hirn, Herz und Hand, wie es Pestalozzi betont.

7. Es soll nicht ein leichtfertiges Schlagwort bleiben, daßdie Schule um der Schüler willen da ist und nicht die Schüler um der Schule willen. So muß der Lehrer in der Schule den Raum finden zur personalen Begegnung. Erziehung als Begegnung muß heißen, daß der Lehrer seinen Dienst nicht als „Job“ ansieht, sondern seine Aufgabe in der Begegnung mit dem Schüler sieht und durch sein Verhalten - meist ganz unbewußt - bestimmte Wertvorstellungen an den Schüler heranträgt.

Großartig paßt für den christlichen Lehrer das Wort eines Heiligen, eines Märtyrers und Bischofs, der um 110 in Rom den Märtyrertod erlitt, das Wort von Ignatius von Antiochien: „Man erzieht durch das, was man sagt, mehr noch durch das, was man tut, am meisten aber durch das, was man ist.“

Aus einem Vortrag vor den Direktoren aller Katholischen Privatschulen im Dezember 1980 im Bildungshaus Wien-Lainz.