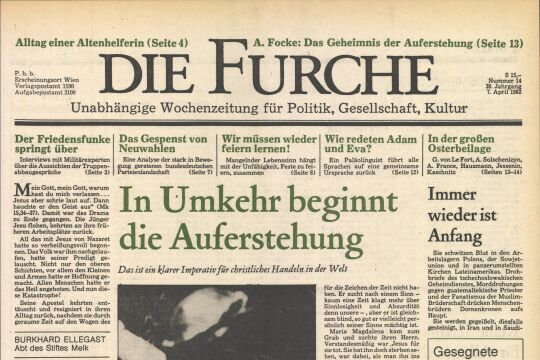

Auf nach Galiläa!

Das leere Grab, von dem in den Osterberichten der Evangelien die Rede ist, war für die ersten Zeuginnen ein Zeichen für die Auferstehung. Was aber, wenn dieses gemeinhin als Inbegriff der Hoffnung verstandene Bild zum Symbol der Leere geworden ist?

Das leere Grab, von dem in den Osterberichten der Evangelien die Rede ist, war für die ersten Zeuginnen ein Zeichen für die Auferstehung. Was aber, wenn dieses gemeinhin als Inbegriff der Hoffnung verstandene Bild zum Symbol der Leere geworden ist?

Ostern ist, und die Christinnen und Christen erinnern einmal mehr an den Gründungsglauben ihrer Religion: „Das Grab ist leer“, so zitieren die biblischen Berichte die ersten Zeuginnen des Geschehens. Die Christenheit versteht dies als untrüglichen Hinweis auf die Auferstehung Christi, auf die Überzeugung, dass er lebt. In den Liturgien der Kartage wird das Sterben Jesu und die Überwindung des Todes durch ihn in einem heiligen Spiel nachgeahmt. Jahr für Jahr. Auch heuer wieder.

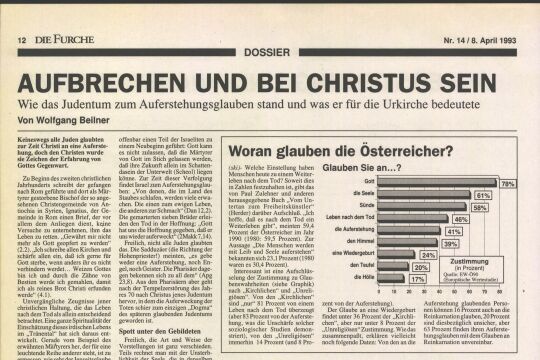

Doch zumindest in den hiesigen Breiten ist derartige Überzeugung längst nicht mehr Common sense. Ein Trend, der durch die Pandemie mutmaßlich noch verstärkt wurde, scheint evident: Die Religiosität, so legen es Studien nahe, nimmt rapide ab, nicht nur die Bindung an Institutionen wie die Kirchen bröckelt massiv, auch der Gottesglaube schwindet jedenfalls in den „westlichen“ Gesellschaften. Sogar Kardinal Christoph Schönborn musste zuletzt in der ORF-Pressestunde seufzend konzedieren, dass den Menschen nichts mehr abgeht, wenn sie etwa Gottesdienste nicht mehr besuchen.

Das Bild des leeren Grabes bekommt unter solchen Auspizien einen neuen, durchaus prekären Inhalt: „Was der Inbegriff der Hoffnung und des Trostes sein könnte, ist zum Symbol der Leere geworden. Sogar damals sind die Frauen voll Furcht und Zittern vom Grab Jesu weggerannt“, schrieb die Theologin und christliche Publizistin Christiane Bundschuh-Schramm jüngst in einem Essay über das Fehlen Gottes.

Aus der Zeit gefallene Hierarchen

Die Erfahrung der Leere ist, wie Bundschuh-Schramm weiter ausführt, durchaus konstitutiv fürs herrschende Lebensgefühl: „... die Demokratie, die man für eine Konsens hielt, wird hinterfragt, der Klimawandel […] ist zur Klimakatastrophe geworden […] Corona ist nach wie vor nicht vorbei.“ Und sie zitiert auch den Soziologen Armin Nassehi, für den Krise „der Dauerzustand“ ist. Das leere Grab wird da zum Synonym für den Abwesenden, den – siehe oben – die Welt eh nicht braucht, weil sie sich auch aus sich selber weiter dreht. Irgendwie jedenfalls.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!