Antisemitismus

DISKURS

Bibelübersetzungen: Judenfeindlich - bis heute

Immer noch fußen die Übersetzungen des Neuen Testaments auch auf „Erkenntnissen“ antisemitischer Exegese. Nachtrag zum „Bibelsonntag“ der christlichen Kirchen am 22. Jänner.

Immer noch fußen die Übersetzungen des Neuen Testaments auch auf „Erkenntnissen“ antisemitischer Exegese. Nachtrag zum „Bibelsonntag“ der christlichen Kirchen am 22. Jänner.

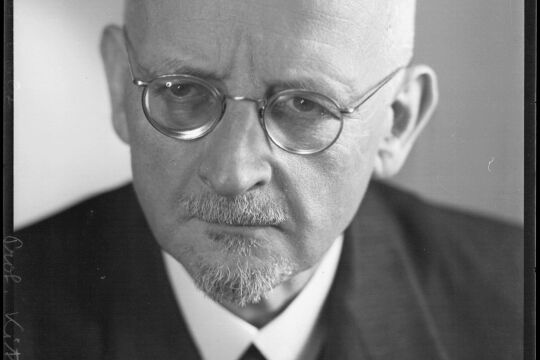

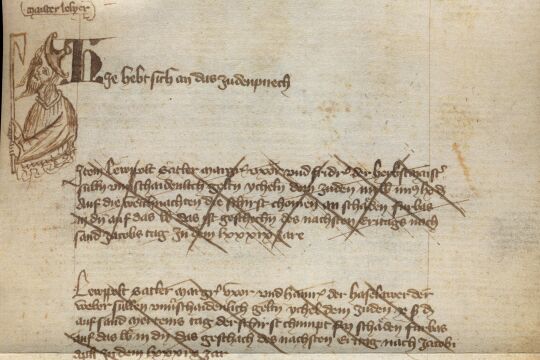

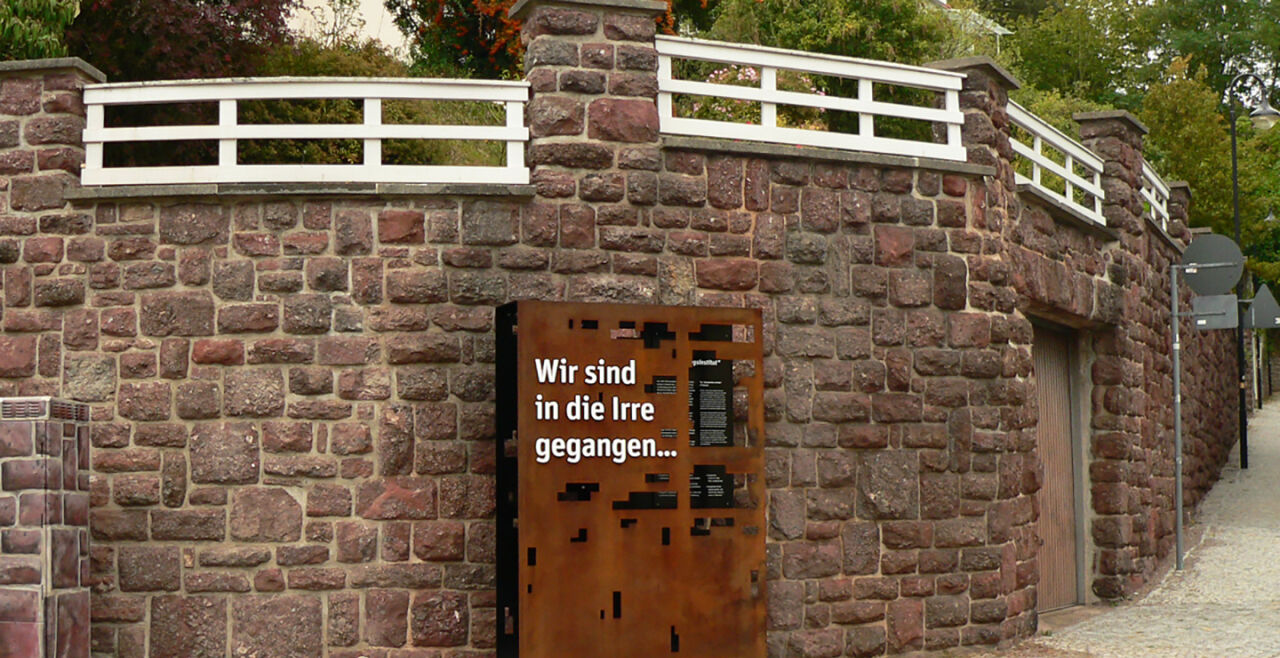

Die sogenannte „Botschaft Gottes“ – auch „Volkstestament“ genannt – erschien im Jahr 1940. Herausgegeben wurde sie vom Eisenacher „Entjudungsinstitut“, einer Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft, die den „Deutschen Christen“ nahestand. Ziel war es, ein „vom jüdischen Einfluss gereinigtes“ Neues Testament zu erarbeiten. Der erste wissenschaftliche Direktor dieses Instituts, Walter Grundmann, war bereits im Jahr 1930 in die NSDAP eingetreten und seit 1934 unterstützendes Mitglied der SS. Sehr spät, erst seit dem 6. Mai 2019, spricht eine Gedenktafel in der Nähe dieses Instituts davon, dass wir – das sind die an diesem Institut beteiligten Theologen und Kirchen – „in die Irre gegangen“ seien.

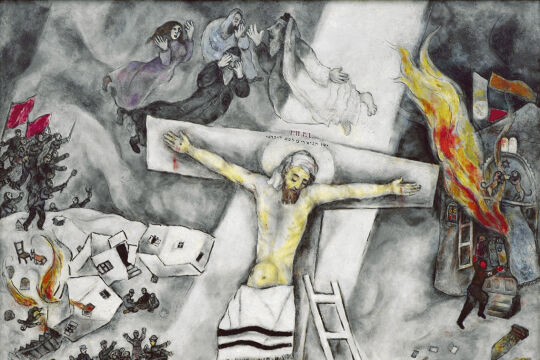

Die Reinigung von jüdischem Einfluss geschah durch eine Zensur des Textes, Passagen, die man als „zu jüdisch“ empfand, wurden herausgeschnitten. Diese Ausgabe des Neuen Testaments wird in der wissenschaftlichen Literatur auch als „rassistischer Verrat am Evangelium“ bezeichnet.

Im Folgenden soll nun der Vorschlag gemacht werden, den Antisemitismus eines unterstützenden Mitglieds der SS als Grenze zu sehen, die man in den Übersetzungen des Neuen Testaments nach der Schoa nicht überschreiten sollte. Eine Passage bei Paulus ist in ihrer Judenfeindlichkeit erschreckend. Im Ersten Thessalonicherbrief holt Paulus – so scheint es – zum Rundumschlag aus. Die Juden seien, so liest man in der katholischen Einheitsübersetzung von 2016, „Feinde aller Menschen“. Der Stürmer formulierte in der Nazizeit: „Der Jude ist unser Feind.“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!