Judentum

FOKUS

Kirchliche Verblendungen

Das Johannesevangelium gilt als judenfeindlich. Tatsächlich führt sprachliche Genauigkeit zum genauen Gegtenteil davon.

Das Johannesevangelium gilt als judenfeindlich. Tatsächlich führt sprachliche Genauigkeit zum genauen Gegtenteil davon.

Die Theologin Leonore Siegele-Wenschkewitz warf bereits vor rund 40 Jahren eine noch heute beklemmende Frage auf: „Gehört Antijudaismus essenziell zum Christentum? Ist eine christliche Theologie ohne Antijudaismus möglich?“ Ebendies greift die jüdische Wissenschaftlerin Adele Reinhartz in ihrem kürzlich erschienenen Werk über das Johannesevangelium auf. Was im Johannesevangelium geschehe, sei, so die jüdische Forscherin, eine Zwangsenteignung – sie verwendet das englische Wort expropriation.

Ihre zentrale These lautet, dass das Johannesevangelium jüdische Institutionen wie den Tempel in einer Weise neu deuten würde, dass kein Platz mehr für das Judentum bleibe. Theologisch würde damit die Gemeinde des Evangelisten Johannes an den Platz des Judentums treten. Was man keinesfalls tun dürfe, so die jüdische Gelehrte, wäre zu versuchen, die problematischen Passagen des Johannesevangeliums einfach „wegzuerklären“ oder zu rechtfertigen.

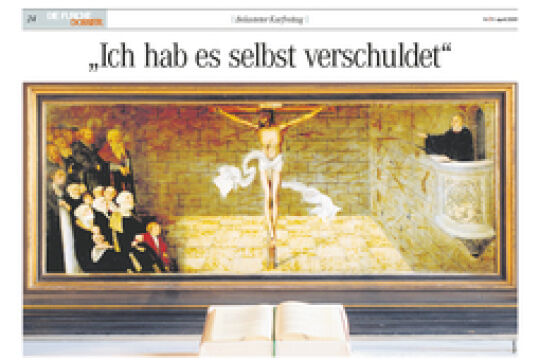

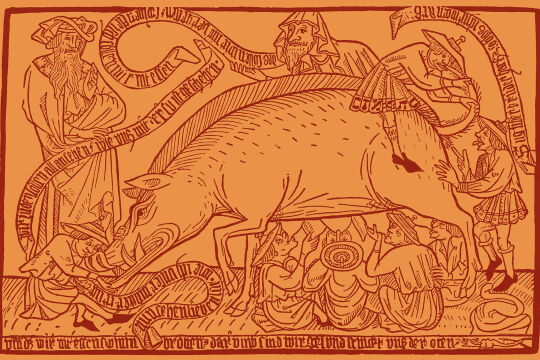

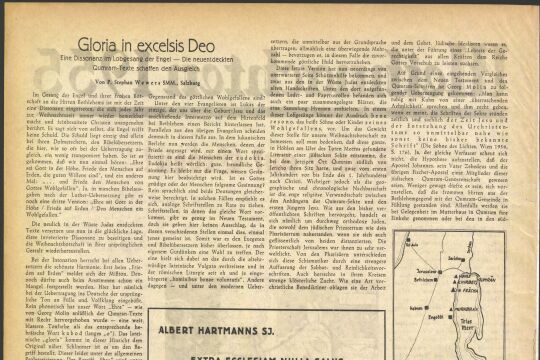

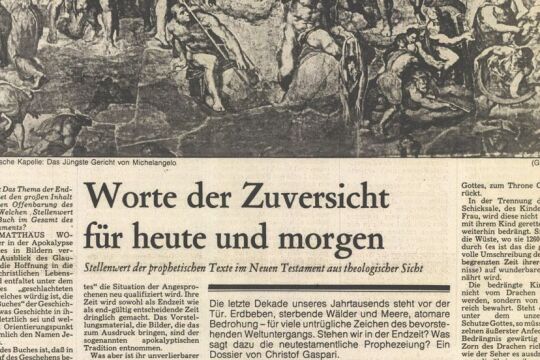

Ein antijüdisches Bildprogramm

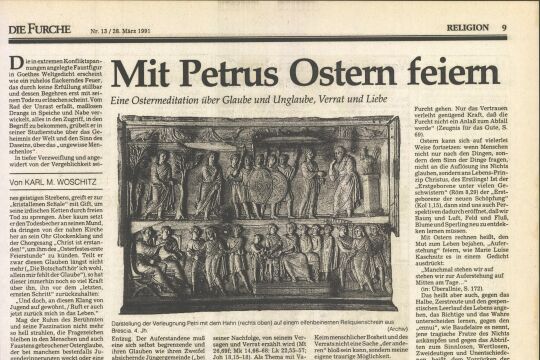

Eine der problematischsten Passagen – und eine der Passagen, die mit einer Enteignung des Judentums durch das Johannesevangelium eng verbunden sind – ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja (Jes 6,10) im Johannesevangeliums (Joh 12,40). Dort steht (Einheitsübersetzung 2016): „Er hat ihre Augen blind gemacht und ihr Herz hart, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile.“ Dem Text entspricht ein erschreckendes Bildprogramm: Die mittelalterliche Typologie von Kirche und Synagoge. Beide Institutionen werden durch Frauengestalten symbolisiert. Die siegreiche Kirche wird als aufrechte Frau dargestellt, ihren Kopf ziert oftmals eine Krone. Die Synagoge hingegen steht mit verbundenen Augen und gesenktem Kopf da, was die Blindheit symbolisiert. Noch härter ist die Aussage, wenn sich diese typologische Darstellung mit dem zentralen Zeichen des Christentums, dem Kreuz, verbindet.

Aus dem Mittelalter sind zahlreiche Darstellungen des sogenannten lebenden Kreuzes bekannt, bei der unter dem Kreuz die Frauenfiguren der Kirche und der Synagoge stehen. Die Kirche steht immer auf der rechten Seite Jesu, während die Synagoge zu seiner Linken steht. Oftmals reitet die Synagoge auf einem Ziegenbock. Bei dieser Bildanordnung handelt es sich um eine Anspielung auf Jesu Rede vom Weltgericht im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums: Der Menschensohn wird beim Weltgericht die Völker voneinander scheiden wie ein Hirt: die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken. Und der Menschensohn wird denen zu seiner Linken sagen (Mt 25,41):

„Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist!“ In der Stelle aus dem Matthäusevangelium geht es eigentlich um das Handeln eines jeden einzelnen Christen, das für sein Seelenheil Konsequenzen hat.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)