10 Jahre Papst Franziskus

DISKURS

Papst Franziskus' Ceterum censeos

Auf der Papstreise nach Südostafrika wie bei der Ernennung neuerKardinäle zeigten sich einmal mehr die Leitlinien dieses Pontifikats.

Auf der Papstreise nach Südostafrika wie bei der Ernennung neuerKardinäle zeigten sich einmal mehr die Leitlinien dieses Pontifikats.

Einmal mehr zeigten die letzten Tage Leitlinien des gegenwärtigen Pontifikats auf. Wer Papst Franziskus des Zauderns oder auch des Wankens ob der starken (erz)konservativen Widerstände gegen seine Verkündigungsweise der christlichen Botschaft verdächtigte, wurde aber einmal mehr eines Besseren belehrt: Dieses Papstes Ceterum censeos lauten Gerechtigkeit, Ökologie und – einmal mehr – Menschen am Rand.

Die einwöchige Papstreise in den Südosten Afrikas, eine bitterarme Weltgegend, war da wiederum prototypisch, Mosambik, Madagaskar und die Insel Mauritius waren einen Blitzmoment in der Weltöffentlichkeit. „Friedensmissionar, Sozialreformer, Wirtschaftskritiker“, so charakterisierte eine Zeitungsschlagzeile die 31. Auslandsreise des Pontifex.

In Mosambik, das vor Kurzem auch von einem verheerenden Zyklon heimgesucht wurde, ist endgültiger Friede zwischen den früheren Bürgerkriegsparteien, der linken Staatspartei Frelimo und den rechten Milizen der Renamo immer noch nicht erreicht. In Maputo würdigte Franziskus denn auch ein vor wenigen Wochen geschlossenes Friedensabkommen, das den 1992 unterzeichneten Friedensvertrag, der unter wesentlicher Mitwirkung der kirchlichen Bewegung Sant’Egidio zustande gekommen war, lückenlos machen sollte.

Gleichzeitig prangerte der Papst die große Armut an, die trotz reicher Ressourcen im Land herrscht. Einem ähnlichen Szenario sah sich Franziskus auch im Inselstaat Madagaskar gegenüber, wo das Gros der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Der Papst sprach die verbreitete Korruption und Günstlingswirtschaft an. Die exzessive Abholzung, die in Madagaskar ein massives Problem darstellt, war für Franziskus Anlass, sich erneut der ökologischen Frage zu widmen und im Sinne seiner Enzyklika „Laudato si’“ zur Verantwortung gegenüber der Schöpfung aufzurufen.

Letzte Station der Reise bildete der Inselstaat Mauritius, auf dem Inder und die Hindu-Religionen die Mehrheit bilden. Trotz zunehmender wirtschaftlicher Schwierigkeiten kam der Papst hier in ein sozial wesentlich stabileres Land als in seinen Besuchsorten zuvor. Franziskus lobte hier unter anderem das gute Zusammenleben von Kulturen und Religionen auf der Insel.

Und wieder gab es die „fliegenden Pressekonferenzen“ des Papstes, wo Franziskus auch zu aktuellen Fragen seines Pontifikats Stellung nahm. Beim Rückflug von Mauritius nach Rom ging der Papst da auf die konservative Kritik an seiner Amtsführung ein. Zum einen meinte er, Widerspruch sei auch ein Anlass zur Selbstkritik, allerdings mache ihn manchmal „ärgerlich“, dass die Kritik im Verborgenen und nicht offen geäußert werde. Aber gerade solche Offenheit mahnte er ein und verwahrte sich vor Zuschreibungen, ein „zu kommunistischer“ Papst zu sein. Derartige Rede sei eine Vermischung von Ideologien mit der katholischen Lehre.

Bereits auf dem Hinflug nach Mosambik hatte der Papst erklärt, die Angriffe konservativer Kreise auf seine Amtsführung seien eine „Ehre“ für. Zum früheren Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Müller, der sich zunehmend kritisch über Franziskus äußert, befragt, meinte er: „Er hat gute Absichten, er ist ein guter Mann. Der Papst mag ihn. Aber er ist wie ein Kind.“

Neue Kardinäle nach bekanntem Profil

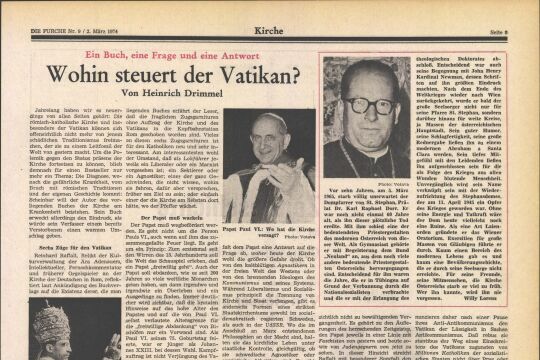

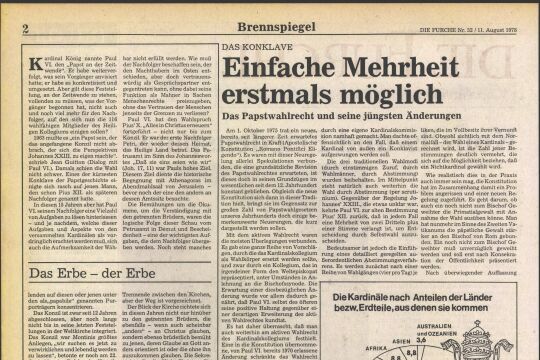

Bereits am Sonntag vor seiner Reise machte Franziskus mit der Ankündigung, 13 neue Kardinäle zu kreieren, klar, dass er seiner Strategie treu bleibt, herausragende Persönlichkeiten und Bischöfe an dem Rändern der Kirche in den „Senat“ der katholischen Kirche zu berufen. Einmal mehr gingen traditionell wichtige Bischofssitze – etwa Paris, Berlin oder Mailand bei den Kardinalsbestellungen leer aus. Zehn der neuen Kardinäle sind unter 80 Jahre alt, also wahlberechtigt bei einer Papstwahl.

Auffällig, dass unter den neuen Purpurträgern mit Cristóbal López Romero, dem Erzbischof im marokkanischen Rabat, einer ist, der gerade einmal 20.000 Gläubigen vorsteht. Aber unübersehbar, dass hier auch der Dialog mit dem Islam mitgemeint ist. Die Bedeutung dieses Dialogs zeigt sich auch in einigen der anderen Ernennungen: So wird Erzbischof Ignatius Suharyo Hardjoatmodo von Jakarta gleichfalls Kardinal: Auch in Indonesien sind die Christen nur eine kleine Minderheit, aber in Indonesien, dem Land mit der größten Muslimenzahl weltweit, gehört der Dialog zum alltäglichen Geschäft.

Einer der Autoren der muslimisch-christlichen Erklärung, die vom Papst und dem Großscheich der Kairoer Al-Azhar-Universität Anfang 2019 in Abu Dhabi unterzeichnet wurde, Erzbischof Miguel Ayuso Guixet, wird ebenfalls Kardinal. Ayuso leitet seit Ende Mai den Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog. Auch sein Vorvorgänger kommt diesmal zu Kardinalsehren. Der heutige 80-jährige Kurienerzbischof John Fitzgerald war von Benedikt XVI. wegen seiner zu offenen Zugangsweise zum Islam 2006 als Leiter des Rates für Interreligiösen Dialog abberufen worden. Auch wenn Fitzgerald nicht mehr an einer Papstwahl teilnehmen kann, so ist die Aufnahme ins Kardinalskollegium doch eine Rehabilitierung – und ein kirchenpolitisches Signal, das die Anhänger Joseph Ratzingers als Brüskierung des emeritierten Papstes empfinden.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!