Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Ein Bruckner-Fund

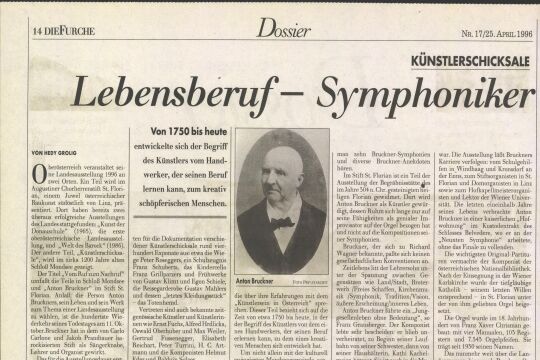

Eine unbekannte Komposition von Bruckner aus dem Jahre 1876 wurde kürzlich entdeckt. Der Wiener Komponist Heinrich Tschuppik erbte von seiner 1935 in Baden bei Wien verstorbenen Tante Marie Lorenz einen Pack Noten und Briefe. Aus Pietätsgründen ließ er denselben unberührt. Erst als 1944 die Fliegerangriffe auf Wien begannen, nahm er eine flüchtige Durchsicht vor und fand eine Bruckner-Partitur in der Abschrift Rudolf Krzyzanowskis. Tschuppik brachte den Nachlaß in ein entlegenes Bundesland und kam umständehalber erst vor mehreren Wochen dazu, in den Ort, wo sich das Bergegut befand, zu fahren. Mit Ruhe studierte er die 49 Seiten umfassende Orchesterpartitur, fertigte sodann einen Klavierauszug an und legte beides dem als Bruckner-Dirigenten bekannten Dr. Andreae in Zürich vor. Dieser will das Neuwerk mit den Philharmonikern in Wien zur Uraufführung bringen und im nächsten Jahr beim Schweizer Bruckner-Fest in das Programm aufnehmen.

Auf der ersten Seite der Partitur steht rechts oben „Rudolf Krzyzanowski cop(iert) 1876“, auf der letzten Seite, mit Blaustift, „von Anton Bruckner“. Krzyzanowski, ein Lieblingsschüler Bruckners, der in Prag, Hamburg, München, Weimar — hier als Generalmusikdirektor — tätig war, ging eine Ehe ein, die ungdückliih wurde. Nach der Scheidung war er mit der Forstratswitwe Marie Lorenz eng befreundet. Dadurch trat diese auch mit Bruckner in Verkehr. In einem Schreiben vom 23. April 1881 bedankte sich der Meister für die herrlichen Blumen, „welche immer aufbewahrt bleiben werden“, und für die rührende Anerkennung seiner Kompositionen. „Gott lohne Sie! Ich dachte wiederholt, das, von einer eigenen Gattin empfunden, müßte notwendig eine großartige Portion Achtung dem Manne gegenüber sichern!“ (In,meiner „Bruckner- Briefsammlung“ 1922 erstmalig veröffentlicht.)

Nach Jahren trennte sich Krzyzanowski von Marie Lorenz, die viele Briefe Bruckners — die Herr Tschuppik ebenfalls erst kürzlich mit der Partitur im Nachlaß fand — im Besitz hatte. Diese Briefe dürften möglicherweise auch Aufschluß über die Entstehung des Werkes und den allfälligen Anlaß zur Komposition bringen. Dr. Adreae ersuchte Herrn Tschuppik, nach Bad Ischl zu Professor Auer zu fahren und diesem das Werk vorzuspielen. Dazu lud mich Freund Auer ein. Nach zweimaligem Anhören und einer kurzen Durchsicht der Partitur kamen sowohl Professor Auer als auch ich zur gleichen Überzeugung wie Dr. Andreae, daß es sich um eine echte Arbeit Bruckners handelt. Auer ist der Ansicht, daß das „Festliche (symphonische) Präludium“ vielleicht zu einem festlichen Akt anläßlich der Wiener

Weltausstellung geschaffen wurde. Die Datierung 1876 spricht dafür. Die Besetzung ist: doppeltes Holz, vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen, Baßtuba, Pauken und Streicher. Da Bruckner die Baßtuba erstmalig in der Fünften Symphonie verwendet (Erstniederschrift 27. November 1875), ist auch hierin ein Beweis für die Jahreszahl 1876, die auf der Partiturkopie aufscheint, gegeben.

Als gewichtige Momente für die Echtheit sprechen folgende Tatsachen: eigenhändige Eintragungen Bruckners, die Charakteristik der Themen mit den Bruckner eigenen Intervallschritten, die Vortragszeichen: dreifaches, einmal vierfaches Forte, wie sich solche in den Originalfassungen finden, die Anlage und Durchführungen der Steigerungen, am Schluß die Koppelung zweier Themen, das Auftreten orgelmäßiger Bläserakkordfolgen mit Tremolo oder figurierter Streicherbegleitung, die Ähnlichkeit einzelner Stellen mit solchen aus der Dritten und Vierten Symphonie.

Zweifelsohne wird dieser symphonische Satz, der 72 Jahre nach seiner Entstehung und 52 Jahre nach Bruckners Tod der Öffentlichkeit bekannt wurde, in der Musikwelt berechtigtes Aufsehen erregen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!