„Verschwinden – Izginjanje“: Slowenisches Zeitzeugnis

Andrina Mračnikars Dokumentarfilm „Verschwinden – Izginjanje“ entreißt zum 50. Jahrestag des Ortstafelsturms das Leiden der Kärntner Slowenen dem Vergessen.

Andrina Mračnikars Dokumentarfilm „Verschwinden – Izginjanje“ entreißt zum 50. Jahrestag des Ortstafelsturms das Leiden der Kärntner Slowenen dem Vergessen.

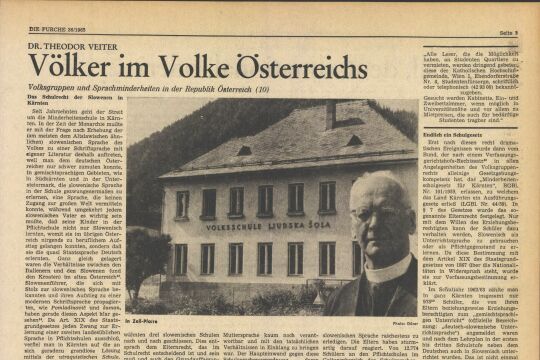

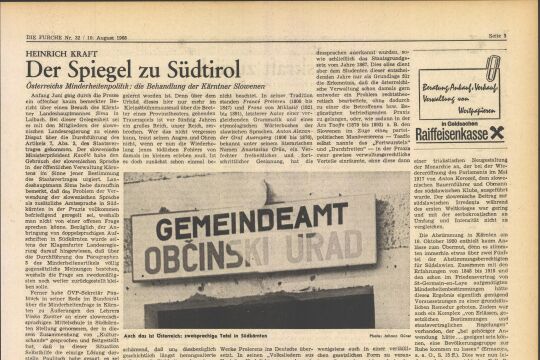

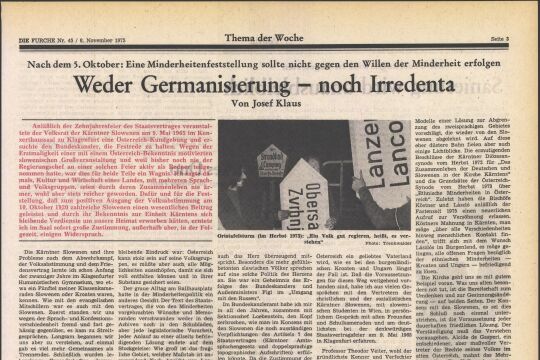

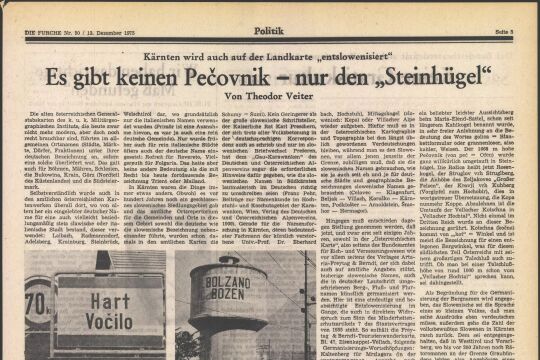

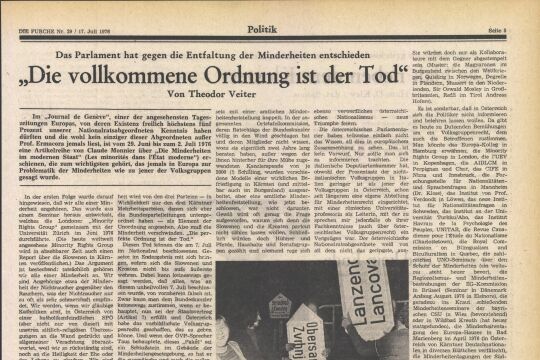

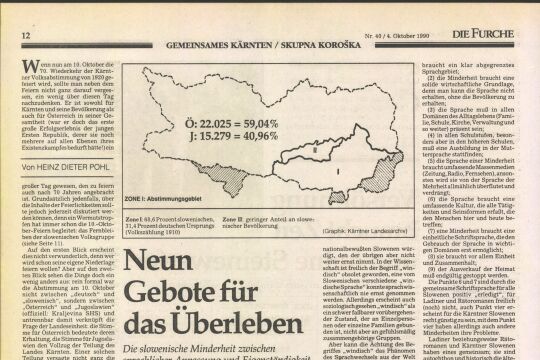

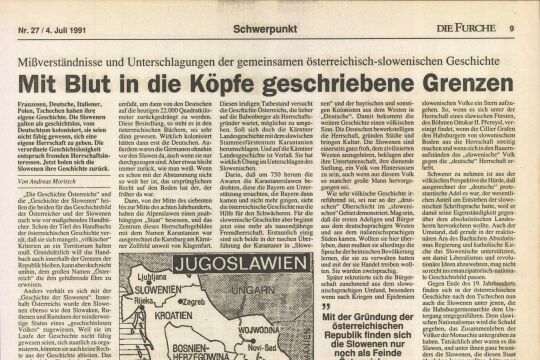

In den ersten Oktobertagen dieses Jahres jährt sich der Kärntner Ortstafelsturm zum 50. Mal. Die Ereignisse von 1972, aus heutiger Sicht die größte politische Niederlage Bruno Kreiskys, sind ein Lehrbeispiel dafür, dass selbst in einer Demokratie das Recht nicht durchsetzbar sein kann: Österreich hat sich im Staatsvertrag 1955 verpflichtet, die Minderheitensprachen auch in topografischen Bezeichnungen zur Geltung zu bringen. 17 Jahre später wurden die endlich beschlossenen Gesetze durch den Deutschkärntner Radikalismus buchstäblich brachial gebrochen. Bis heute gilt, dass den Kärntner Slowenen nicht alles ihnen zustehende Recht zugestanden wird. Trotz aller Kompromisse, trotz der mittlerweile viel entspannteren Situation im südlichen Bundesland.

Eine bittere Erkenntnis für die Demokratie und eigentlich eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats. Nicht weniger dokumentiert Andrina Mračnikars Film „Verschwinden – Izginjanje“. Die Kärntner Filmemacherin, die bereits 2006 mit dem Dokumentarfilm „Der Kärntner spricht Deutsch“ das slowenische Lebensgefühl und die Wunden der Minderheit via Oral History für die Filmleinwand aufbereitet hat, legt ihren Finger noch einmal in die Wunde, die vielleicht am Vernarben ist, aber von Gerechtigkeit kann immer noch keine Rede sein. Der Film zeigt Alexander Van der Bellen, der 2020, auf der 100-Jahr-Feier der Kärntner Volksabstimmung, wo sich auch die Südkärntner Slowenen für Österreich ausgesprochen hatten, die Leiden der Minderheit benannte und – auf Slowenisch! – dafür Abbitte leistete.

Die Worte des Bundespräsidenten sind eine der wenigen Stimmen im Film, die von nichtslowenischer Seite die Gerechtigkeitsfrage ins Spiel bringt. In der filmischen Erzählung Mračnikars dominiert die Erfahrung des Verschwindens – einer Sprache, einer Kultur, die von den Deutschkärntnern marginalisiert oder geleugnet wurde und immer noch wird. „Verschwinden – Izginjanje“ gibt den Betroffenen eine Stimme, um von den Erlebnissen der Vertreibung durch die NS-Schergen, aber auch der fehlenden Anerkennung nach dem Ende des Dritten Reiches zu sprechen. Das Narrativ von den guten „Windischen“ und den bösen „Slowenen“, das seit 1920 von den Deutschsprachigen gepflegt wird und immer noch nicht verstummt ist, kommt dabei ebenso zur Sprache wie die Wunden durch den Ortstafelsturm von 1972 bis zu dessen politischer „Lösung“ im Jahr 2011: All dies wird aus slowenischer Sicht – und meist auch in slowenischer Sprache – referiert.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

%20Galerie%20Walker.jpeg)