%20Galerie%20Walker.jpeg)

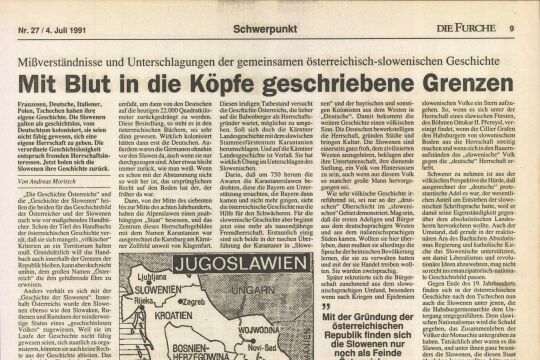

100 Jahre Volksabstimmung: Kärntens zerrissene Seele

100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung offenbaren sich noch immer Traumata und Brüche. Künstler Valentin Oman und Kulturpolitiker Igor Pucker über die unergründliche „Terra Carantana“.

100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung offenbaren sich noch immer Traumata und Brüche. Künstler Valentin Oman und Kulturpolitiker Igor Pucker über die unergründliche „Terra Carantana“.

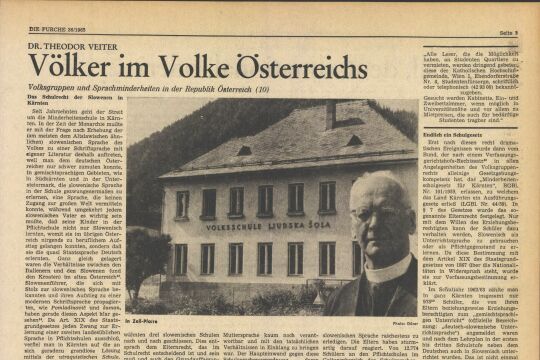

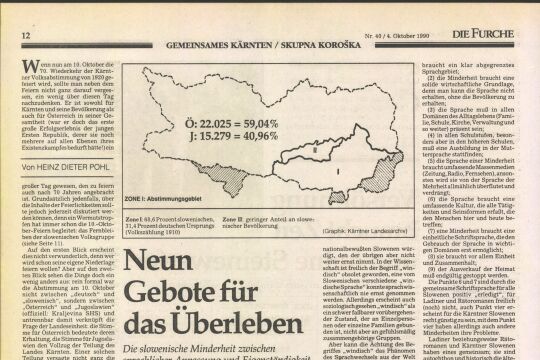

Auf einer 40 Meter langen, modisch gestalteten Plattform werden auf mobilen Ausstellungselementen hundert Jahre Kärntner Geschichte in deutscher und slowenischer Sprache dargestellt. Das Motto lautet: „Nicht das Land besucht die Ausstellung, die Ausstellung kommt ins Land“ – unter anderem nach Villach, Klagenfurt, Völkermarkt oder virusbedingt sogar auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf dem Großglockner. „Die Dezentralisierung einer Wanderausstellung erweist sich in Corona-Zeiten sogar als Glücksfall“, sagt Igor Pucker, seit dem Vorjahr Leiter der für Kunst und Kultur zuständigen Abteilung in der Kärntner Landesregierung. Es war ein neuer Ansatz, nicht vorzugeben, wie ein Jubiläum zu feiern ist, sondern es auszuschreiben – in der Hoffnung auf möglichst breites Engagement. 89 Projekte wurden schließlich von einer Jury ins Programm aufgenommen (Näheres unter carinthija2020.ktn.gv.at).

Drei Millionen Euro beträgt das Budget, von dem jedes Projekt zu 60 Prozent gefördert wird. Nur ein Projekt mit Schülern musste coronabedingt abgesagt werden. Ob Pucker es für möglich hält, dass sich Deutsch- und Slowenischsprachige durch diese Wanderausstellung näherkommen? „Wir wollen die Kärntner überzeugen, warum die Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 für unser Land so wichtig war“, sagt er, „sowohl für das Verständnis unserer Demokratie – als auch für die Vorteile der Zweisprachigkeit.“

Engagement in eigener Sache

Puckers eigene Mutter ist Kärntner Slowenin und hat in den Sechzigerjahren ins Lavanttal geheiratet, sein Vater war Amtsleiter einer Gemeinde: „Meine Mutter traute sich nicht, sich als Kärntner Slowenin zu outen“, erzählt Pucker. „Sie wollte unserer Familie nicht schaden. Slowenin zu sein verringerte noch vor gar nicht so langer Zeit die beruflichen Chancen.“ Vor der Volksabstimmung 1920 wurde den Slowenen völlige Gleichstellung und Erhaltung ihrer Sprache und ihres Kulturgutes versprochen. Es stimmten dann jene 10.000 für Österreich, die dafür ausschlaggebend waren, dass Kärnten nicht geteilt wurde.

Belohnt wurden sie dafür nicht. Nach der Verfolgung durch Hitlers Schergen scheute sich keine der großen Kärntner Nachkriegsparteien, auch weiterhin die Nazikeule zu schwingen. Der sozialistische Landeshauptmann Leopold Wagner bezeichnete sich als „echter Kärntner, der kein Wort Slowenisch spricht“, sein Nachfolger, Jörg Haider, wurde noch deutlicher mit seiner Ankündigung „Kärnten wird einsprachig!“. Wie aber ist es möglich, dass der 84-jährige Valentin Oman, einer der erfolgreichsten Künstler des Landes und der vielleicht engagierteste Kämpfer für ein zweisprachiges Kärnten, nicht im offiziellen Programm aufscheint? „Die Jury hat sein Projekt abgelehnt“, lautet die Antwort. Pucker macht kein Geheimnis daraus, dass er das bedauert.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

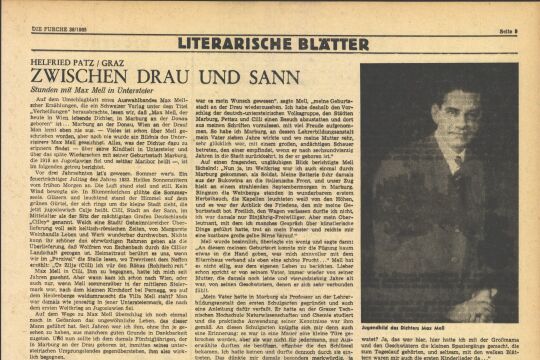

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!