Ein Dorf für den Baron Ochs

Frau Vicki Baum, einst Jung-Harfenistin in Alt-Österreich und später Welterfolgsautorin, erzählt in ihrem schönen Erinnerungsbuch „Es war alles ganz anders“, sie habe um die Jahrhundertwende gern eine hochbetagte Wiener Aristokratin besucht, die noch alle kostbaren Eigenschaften einer Dame des Ancien Regime besaß. In diese traditionsgeheiligte Aura paßte das köstliche Teegebäck, das im Haus nach überlieferten Rezepten der theresianischen Hofküche bereitet wurde.

Frau Vicki Baum, einst Jung-Harfenistin in Alt-Österreich und später Welterfolgsautorin, erzählt in ihrem schönen Erinnerungsbuch „Es war alles ganz anders“, sie habe um die Jahrhundertwende gern eine hochbetagte Wiener Aristokratin besucht, die noch alle kostbaren Eigenschaften einer Dame des Ancien Regime besaß. In diese traditionsgeheiligte Aura paßte das köstliche Teegebäck, das im Haus nach überlieferten Rezepten der theresianischen Hofküche bereitet wurde.

Außerdem gab es dort ein lebendes Relikt, nämlich einen greisen Papagei mit schütterem, von der Zeit zerzaustem Gefieder. Natürlich konnte er sprechen. Das wäre ja weiter nichts Ungewöhnliches gewesen, doch was er sagte, mußte jeden Hellhörigen in höchstes Erstaunen versetzen. Vicki war immer wieder verblüfft und berichtet darüber: „Das Wunderbate war, daß er die veraltete Sprache des Hofes_ aus längstvergangenen Tagen bemühte. Das reine Rokoko, eine Mischung zwischen etwas entstelltem, aber sehr formellen Französisch und den alten österreichischen Dialekten, die der Adel wahrscheinlich von seinen Landsitzen mitgebracht hatte. Der Papagei redete tatsächlich wie die Figuren in Hofmannsthals .Rosenkavalier'!“

Er war also ein auf theresiani-sches Deutsch gleichsam programmiertes Sprachdenkmal am Sprießel, dieser Paberl-Methusalem. Hätte er noch dazu zwei Köpfe gehabt wie der Doppeladler, es wäre nur stilgemäß gewesen. Wie schade, daß Fritz von Herzmanovsky-Orlando nicht im Salon der alten Dame verkehrte!

Wen sollte es da wundern, daß man bei Wünschelrutengängen zu österreichischen Kuriosa zwischen Wirklichkeit und Phantasie von Wien aus gar nicht weit auszugreifen braucht, um auch jenes Dorf zu finden, von dem der Baron Ochs, freilich indirekt, sein Adelsprädikat bezog: Lerchenau.

So liest man es schwarz auf dem Blau-Weiß-Blau der Emailtafel am Straßenrand auf der Strecke nordwestlich von Korneuburg.

„Lerchenau besteht aus regelmäßig gebauten und mit Stroh eingedeckten Häusern samt einem Wirtshause“, schreibt der emsige Topograph Schweickhardt in seiner 1834 erschienenen „Darstellung des Erzherzogtums Österreich unter der Erms“ und bemerkt: „Die Einwohner sind Kleinhäusler.“ Er rühmt auch die Lage „in einer lieblichen Fläche“ am Rand eines Forsites, das gute Klima und den starken Niederwildbestand.

Seit je bis heute blieb diese Absiedlung bloß auf einen einzigen kurzen Straßenzug beschränkt, eine ebenerdige Doppelzeile, die von der Hauptfahrbahn gegen die Hügelwelle abzweigt, wo die Ortschaft Würnitz liegt, in die Lerchenau eingemeindet ist.

Wie kam der längshin aufgefädelte Weiler zu seinem freundlichen, pastorale Empfindungen weckenden und literarisch veredelten Namen? Geschichtsdetektivisehe Erhebungen führen auf die Spur des Freiherrn Josef Philipp von Mannagetta und Lerchenau, dem die Herrschaft Würnitz während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Untertan war. Anno 1783/84 legte er für die Arbeiter seines Gutes Wahnstätten an und benannte den Komplex nach seinem eigenen Prädikat, das ihn für die Landschaft des breit ausschwingenden Ackerbodens wohl passend und ziemlich dünkte.

Lerchenau wuchs also nicht allmählich, es entstand samt einem etwas größeren Verwaltergebäude gleichsam auf dem Reißbrett für ein bestimmtes Kollektiv vorgeplant, ähnlich wie die ebenfalls noch existierende „Nackäburg“ bei Wiener Neustadt, eine der frühesten und sicher die eigenartigste Fabrikssiedlung der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.

Die Familie, der jener Ritter Josef Philipp entstammte, hatte sioh während der Renaissance in Niederösterreich ansässig gemacht. Ursprünglich waren die Mannagettas Patrizier in Bologna und Ferrara, stolze Signori wie auf den im Kostümprunk schwelgenden Gemälden der Meister des Quattrocento. Der erste, der in der neuen Heimat Berühmtheit erlangte, hieß Josef Wilhelm, Leibarzt dreier Kaiser, vom bigotten Ferdinandus Secundus bis zum musischen, hispanisch gestimmten Leopold I. Unter den Hofwürdenträgern in den schwarzen barok-ken Mantelkleidern figurierte Mannagetta sehr prominent, er war ein Mediziner von Rang, der eine bis ins 18. Jahrhundert gültige Pestordnung ausarbeitete, nicht weniger als achtmal zum Rektor der Wiener Universität gewählt wurde und als vielseitiger humanistischer Geist wirkte.

In den Reichsritterstand erhoben, leitete er sein Adelsprädikat von dem alten, noch aus Italien mitgebrachten Wappen des Geschlechtes ab: es zeigt auf schwarzem Schild einen silbernen Balken und drei goldene Lerchen.

So ward aus dem Doctor Mirabilis M., dem Gelehrten und Historiographien, Der von Lerchenau.

Man ehrte ihn durch ein Epitaph beim Friedrichsgrab im Stephansdom. Einen „Mann der echten

Ruhmwürdigkeit“ nannte Ihn der Wiener Antiquar Franz Graf fer.

Naohfahren des Ruhimwürdigen wahrten die Familientradition, einer von ihnen wurde Vizestatthalter in Niederösterreich. Diesen Johann Josef v. Mannagetta nun und einen seiner Verwandten erwähnte der sehr schreibfreudige kaiserliche Obersthofmeister Johann Josef Fürst Khevenbüller-Metsch in seinen jahrzehntelang getreulich geführten Tagebüchern. Und weil diese Texte als unmittelbare Augenzeugenberichte eine ideale Fundgrube von Angaben aus der Welt Maria Theresias sind, wurden sie 1907 veröffentlicht.

Zu den interessiertesten Lesern der ersten so edierten Bände zählte Hofmannsthal, damals auf der Suche nach authentischen Anregungen für den Milieuhintergrund seiner Operndichtung, die im Wien von 1740 spielen sollte. Wie er so manches andere, was vignettenartig in der Historie aufscheint, intuitiv übernahm und gewandelt in sein Gesamtbild einfügte, mag ihn schon der bloße Klang des Namens Lerchenau angesprochen haben, auf den er bei der Lektüre stieß, das Bukolische, das darin mitschwingt, diese helle Leichtigkeit und das zu--gleich bäuerlich Naturhafte. Ar-chivalische Fakten verschmolzen für ihn mit freier Erfindung, trieb ihn doch, wie er selbst erklärte, „der geheime Wunsch, ein halb imaginäres, halb reales Ganzes entstehen zu lassen“.

Eines steht fest: niemals bezog sich Hofinannsthal direkt auf die topographische Wirklichkeit, wahrscheinlich wußte er gar nicht, daß es bei Korneuburg einen Ort gibt, der Lerchenau heißt.

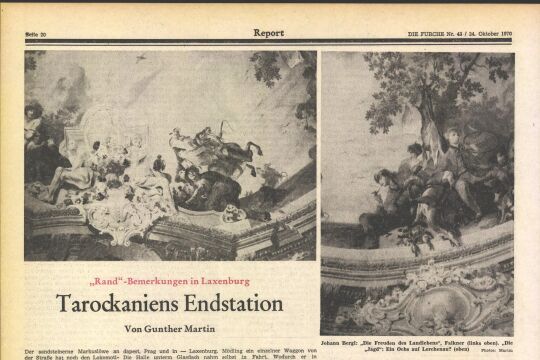

Und dennoch: der Baron Ochs, wäre er eine geschichtliche Persönlichkeit, hier hätte er heimisch sein können. Deshalb nämlich, weil diese Gegend zur typischen Lebenssphäre des theresianischen Adels gehört, zu jener Landschaft, die vom Ostrand des Marchfeldes im großen Bogen bis hinauf gegen das Mährische reicht, mit Ebenen zum Reiten und Jagen, Fernblicken über Feldwege und Wälder hinweg und Alleen, die zu vasenbekrönten Parktoren hinführen, zu den Schlössern, die Fred Hennings „die Vorzimmer des Hauses Österreich“ nannte.

Einige Literaturhistoriker vermuten, Hofmannsthal hätte den Namen Lerchenau aus Kärnten entlehnt, von den Fürsten Orsini-Rosenberg, die auch diesen Titel trugen. Sicherlich, der Baron Oohs gibt uns über seine Genealogie Aufschluß, wenn er den Ahnherren erwähnt, „der ein großer Klosterstifter war und Oberstlandhofmeister in Kärnten und in der windischen Mark“.

Allein, was ihn selber betrifft, den Heiratslustigen, so sagt er: „Sitz' im Reisewagen seit fünf Uhr früh.“ Immerhin, zum Lever der Marschallin ist er samt seiner ungeschlachten Liverey bereits im Wiener Palais, wenngleich noch im grobtuchenen Rock, just wie er ausstieg. Der Junker kommt also keinen langen Weg, sondern aus der weiteren Umgebung der Residenzstadt.

Und dann schwärmt er von seiner Besitzung: „Schöner ist Juni, Juli, August./Da hat's Nächte. Da ist bei uns da droben so ein Zuzug von jungen Mägden aus dem Böhmischen herüber.“

Bei uns da droben. Wo sonst als eben in Lerchenau? Während der Konzipierung des Ehevertrages vollends bedingt er sich den Rückkauf von „Schloß und Herrschaft Gaunersdorf“ aus. „Von Lasten frei, und ungemindert an Privilegien, so wie mein Vater selig sie besessen hat.“

Gaunersdorf — das ist ja jener Ort im Bezirk Mistelbach, dessen Bewohner später des angestammten aber wenig empfehlenden Namens nimmer froh waren und die Umbe-nennung in „Gaweinstal“ erwirkten. Kein Zweifel, das Geschlecht der Ochs von Lerchenau war, so besehen, nördlich von Wien begütert. Darum ist es auch, nebenbei, nur recht und billig, wenn man fürder-hin dem Leiblakaien, jenem stroh-schädeligen Tölpel, der mit dem Etui der silbernen Rose durch den ersten Akt stolpert, das richtige Requisit in die Hand drückt. Laut Alfred Rollers noch immer weitgehend bindenden Kostümangaben trägt der rote Saffianlederdeckel in Gold gepreßt das Lerchenausche Wappen, Statt eines Phantasie-Armorials ziemt hier der wahrhaft Lerchen-auische Schild.

„Ein halb reales, halb imaginäres Ganzes“ — nichts anderes.

Von allen Gestalten seiner Komödie für Musik liebte Hofmannsthal den buffonesken blaublütigen Lak-kel ja ganz besonders. „Meinen Lerchenau, den ich sehr genau sehe, höre und rieche...“ schreibt er 1909 an den Grafen Kessler. Großes Vergnügen bereitete es ihm, solch einen Dorfcäsar und Stalldirnen-Pascha in seiner ganzen prallen Lebensfülle mitten in die aus den Kupferstichen Salomon Kleiners heraufbeschworenen Wiener Veduten hineinzustellen.

In den zwanziger Jahren bot sich dem Dichter die Möglichkeit, die unmittelbare Umwelt des Barons zu zeigen, die er in der Oper nur gesprächsweise andeuten konnte. Für den „Rosenkavalier“-Film schuf er in einem breit angelegten Szenarium eine Paraphrase seines eigenen Stoffes. „Es ist lustig, den Ochs durch niederösterreichische Meierhöfe zu begleiten“, teilte er dem erst 1974 hochbetagt verstorbenen Intimus Carl Burckhardt mit.

Ausdrücklich siedelt er den Edelhof des Lerchenauers „mitten in einer fruchtbaren niederösterreichischen Landschaft“ an. — Nun, von den Landarbeiterhäusern braucht man nur das kurze Stück bis Würnitz hinaufzugehen, dort steht er: ein paar Wirtschaftstrakte mit verwitterten Mauern, hochgiebelig zwischen den Bäumen, einsam, fast wie ein Motiv für Alfred Kubin: die Reste des einstigen Gutshofes jenes Herrn von Mannagetta und Lerchenau.

Denn in seiner Filmhandlung schildert Hofmannsthal nicht das theresianische Landleben der großen Familien in ihren damals „modernen“ und völlig intakten Barockschlössern, sondern die verlotterte Heimstatt eines rustikalen Junkers, der schwer verschuldet und total verbauert mehr schlecht als recht in einem ererbten alten Gebäude haust Da heißt es am Originaltext: „Der .Schloßhof mit einem riesigen Misthaufen und Pfützen voller Gänse und Enten, böser Kettenhunde. Einblick in einen Wagenschuppen, worin kein einziges Fuhrwerk. Ein Ziehbrunnen, ein defecter Taubenschlag u.s.l sowie andere Legalitäten des Ochs'schen Schlosses und der Umgebung.“

Während der Vorstudien und der Arbeit am Opernilibretto hätte Hofmannsthal den Baron gewiß denn doch etwas standesgemäßer residieren lassen, aber mittlerweile waren mehr als fünfzehn Jahre mit all ihren politischen Umwälzungen vergangen, die Bilder, die der Dichter da in einem mit knapper Not aus der Inflation geretteten Nachkriegsösterreich nun entwarf, mögen an Wust und Wirrwarr deftiger Genreszenen niederländischer Maler der Rembrandt-Zeit erinnern, es ist Armut mit drastischem Humor grundiert, dahinter aber steht doch auch das Erlebnis einer Untergangsstimmung, eine Resignation angesichts des Verfalls.

Wir lesen weiter: „Ein verwahrloster, ehemals prächtiger Saal mit einem verrauchten Kamin und teilweise durch Bretter ersetzten Fenstern.“

Klingt das nicht wie eine konturensoharfe Vision der großen Schlösserdämmerung in Niederösterreich 1945?

Den Film drehte dann Robert Wiene, dem vorher „Das Kabinett des Dr. Caligari“ weit besser geglückt war. Er verlegte das Gut des Ochs allerdings in einen der photogenen alten Wirtschaftshöfe der Dürnsteiner Gegend. Damals fahndete man noch nicht auf langer Motivs'uche nach abgeschiedenen, unbekannten Orten, nach der ausgefallenen, besonderen Szenerie, wie man es heute tut, sondern brachte mit dem neuen Medium des bewegten Bildes ohne weiteres die heimatlichen Standardschauplätze in den Kurbelkasten und auf die Leinwand. Ein Park des 18. Jahrhunderts? — Dann natürlich Schönbrunn. Eine pittoreske Burg? — Kein Problem, Kreuzenstein. Eine niederösterreichische Landschaft? — Selbstverständlich die Wachau. So einfach war das 1923 oder 1925.

Resümee dieser Extratour: Lerchenau liegt wohl nicht nur in Lerchenau, doch im Sinn einer höheren Wirklichkeit, so wie sich die theresianische Welt mit ihren Lebensformen und Empfindungen für uns nie überzeugender spiegelte als im „Rosenkavalier“, dürfen wir den Baron getrost mit jenem kleinen, vergessenen Dorf „belehnen“, das seinen Namen trägt — eben in dem Zwi-sohenreich von Dichtung und Wahrheit, das Hofmannsthal meinte, als er schrieb: „Die Marschallin, Ochs, Octavian, der reiche Faninal und seine Tochter, das ganze Gewebe des Lebens zwischen ihnen, es ist, als wäre dies alles längst so dagewesen ...“