Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Eine sagenhafte Figur

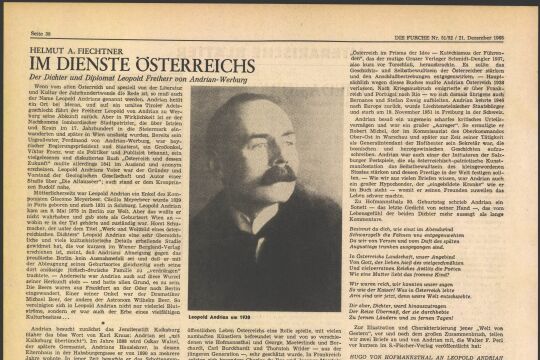

Der am 5. Februar 1887 in Wien geborene Albert Conrad Kiehtrei-ber besuchte das Benediktinergymnasium in Melk und später das Franziskanergymnasium in Bozen, und es heißt infolgedessen, er sei für den geistlichen Beruf bestimmt gewesen. Wie ernst diese Bestimmung genommen wurde, ist nicht zu eruieren. Immerhin verehrte der impulsive Jüngling damals in Bozen notorisch drei Damen gleichzeitig (Mutter und Töchter), die aus Gütersloh dorthin gekommen waren. Die Gefühlssituation war also quasi umgekehrt wie beim legendären Paris, der von drei Göttinnen auf einmal angeschwärmt wurde. Und das brachte ihm im Freundeskreis einen Spitznamen ein: der Paris von Gütersloh. Nachdem ihn der Vater nach Wien zurückgeholt hatte (es bleibe dahingestellt, ob aus Gesundheitsgründen oder wegen der drei Damen), machte der emeritierte Klosterschüler den Spitznamen zum Künstlernamen. Denn er nahm nun weltlickerweise Schauspielunterricht bei W. Popp und war daneben Schüler bei Klimt sowie Mitschüler Egon Schieies. Erst viel später modifizierte er Paris von Gütersloh in Albert Paris Gütersloh, vielleicht unter einer Nachwirkung der Bemerkung von Karl Kraus, Gütersloh habe ein Vorrecht des Kaisers abgeschafft und sich selbst geadelt, i

Als Gütersloh am 15. Mai in Baden bei Wien starb, war er längst eine sagenhafte Figur und ein äußerst seltener Fall für unsere werbetüchtige Zeit: Er ist berühmt geworden, ohne je prominent gewesen zu sein. Diesbezüglich haben ihn sein Sohn und der kleine Kreis hochbegabter Schüler aus den letzten vierziger Jahren übertrumpft. Sie gehören zur Weltprominenz moderner Malkunst, doch so berühmt wie er sind sie, bei aller Bekanntheit, noch lange nicht. Man pflegt sie unter der „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“ zusammenzufassen, um dann, sich verbessernd, hinzuzufügen, Begründer dieser Schule sei allerdings Albert Paris Gütersloh.

Zunächst wurde er Schauspieler bei Reinhardt, auch Bühnenbildner und Regisseur (möchte man sagen), aber jedes „zunächst“ wird zum Risiko bei diesem Simultankünstler. Man verkennt dabei leicht über dem, wovon er gerade lebte, all das, was er nebenher getan hat. Denn wenn er abends auf der Bühne agierte, so zeichnete er wahrscheinlich vormittag und schrieb in der Nacht. Jedenfalls war er fast anderthalb Jahrzehnte an diversen Theatern beschäftigt, aber schon 1910 und 1913 kamen die zwei Fassungen des Romans „Die tanzende Törin“ heraus, der den epischen Expres-

sionismus einleitete, es folgten Erzählungen und Essays (der wichtigste über Egon Schiele, 1911), 1918/19 „Die Rettung“, eine Zeitschrift, gemeinsam mit Franz Blei herausgegeben.

In seinem vierten Lebensjahrzehnt kannte ihn bereits jeder, doch war er nie in aller Munde. 1929 bis 1938, als Lehrer an der Wiener Kunstgewerbeschule, bemühte er sich um eine Wiederbelebung der Gobelinkunst, nach dem Anschluß wurde er als entartet relegiert, während des Krieges war er in einem Rüstungsbetrieb zwangsverpflichtet. Erst 1945 kam er, wie es sich längst gehört hätte, als Professor an die Akademie der Bildenden Künste in Wien und war zeitweise auch deren Rektor.

Nach dem Krieg wurde er mit hohen Preisen überschüttet, um nicht zu sagen abgespeist. Zweimal erhielt er den österreichischen Staatspreis (für Malerei und Dichtung), zweimal den Pariser Grand Prix, er bekam den Ehrenpreis der Stadt Wien, wurde in Brüssel, Barcelona, Mailand usw. ausgezeichnet. Trotzdem, ja gerade deshalb bedeutet die geringe Breitenwirkung seines Werkes — das einerseits in allen Galerien hängt, anderseits in allen Buchhandlungen zu haben wäre — einen modernen Kulturskandal. Er wurde nun gefördert und nicht mehr unterdrückt, war offiziell anerkannt, der Verlag R. Piper in München machte für das literarische Werk Güterslohs, was er konnte — so gut wie vergebens: Der überwiegende Teil der Kunst- und Literaturenthusiasten erkannte nicht, was ihm da geboten wurde; denn eines verstand der immer launige Albert Paris Gütersloh sein Lebtag nicht: Skandal und damit Aufmerksamkeit zu erregen. Nie beschimpfte er Juroren, preisverleihende Behörden oder wenigstens das Publikum, nie entkleidete er sich oder randalierte sonst wie öffentlich.

So zum Beispiel ist der 800-Sei-ten-Band „Sonne und Mond“ (1962), eine Kunst- und Lebens-philosphie ohnegleichen in Romanform, einfach liegengeblieben, wiewohl sie bestimmt kein Pendant in der Weltliteratur seit dem Krieg hat, oder sagen wir vorsichtiger: in der deutschsprachigen Literatur. Denn allerdings ließe sich der grandiose Duktus dieser Prosa nur von einem kongenialen Stilkünstler in ein anderes Idiom übertragen. Doch wie heißt das zweite Kapitel dieses „historischen Romans aus der Gegenwart“ vielsagend: „Die Domestiken haben das Wort.“ Auch seine; so geht wenigstens indirekt in die Unsterblichkeit ein.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!