Künstliche Intelligenz: Weisheiten im faden Eintopf

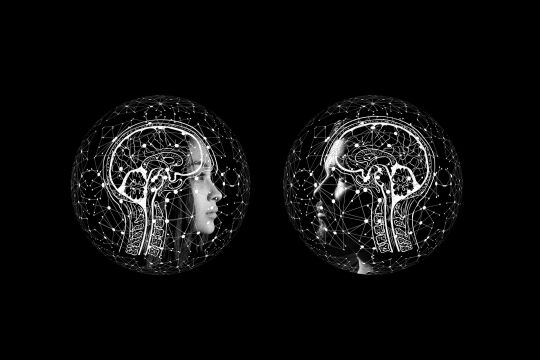

Im Hinblick auf die spirituelle Dimension des Menschen zeigt sich, warum Künstliche Intelligenz nicht wirklich „intelligent“ ist. Eine philosophisch-technische Analyse.

Im Hinblick auf die spirituelle Dimension des Menschen zeigt sich, warum Künstliche Intelligenz nicht wirklich „intelligent“ ist. Eine philosophisch-technische Analyse.

„Was euch zu Menschen macht“ lautet der Titel eines aufsehenerregenden Buchs, das beansprucht, „Antworten einer Künstlichen Intelligenz auf die großen Fragen des Lebens zu geben“. Kann der Mensch gut sein? Wie finde ich Frieden? Das auf dem GPT-3-Sprachmodell basierende Computerprogramm modellierte Antworten auf solche Fragen, nachdem man es mit Textauszügen weisheitlichen und religiösen Denkens „gefüttert“ hatte – von Bibel, Koran, Tora und dem Tao te king bis hin zu Viktor Frankl, dessen Spuren deutlich erkennbar sind. Die Antworten, die das Programm gab, können verblüffen – zum Beispiel, bezogen auf obige Frage nach dem Guten: „Gutsein heißt in Harmonie mit dem Universum sein.“ Überraschend sind sie selten.

Das Modell zur Beantwortung von Fragen wertet Korrelationen zwischen Worten aus und erzeugt eigenständige Sätze. Die Programmierer haben das Ergebnis allerdings noch überarbeitet – zum Beispiel, indem sie Wesentliches von Unwesentlichem schieden und die Fragen, auf die der Algorithmus antwortete, nachträglich präzisierten. Albert Einstein soll einmal gebeten worden sein, in 60 Minuten ein beliebiges Problem zu lösen. Anschließend befragt, wie er vorgegangen sei, antwortete er der Legende zufolge: „Ich habe 50 Minuten damit verbracht, die Fragestellung zu präzisieren, und in der verbleibenden Zeit das Problem gelöst.“ Sapientis est ordinare: Dem Weisen kommt es zu, zu ordnen. Und das bedeutet an erster Stelle, die richtigen Fragen zu stellen, und im Lichte dieser Fragestellung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu unterscheiden. Aber schauen wir uns das Ergebnis anhand von vier Problemen etwas genauer an.

Schnitzer der Programmierer

Problem 1: Implizite philosophische Hintergrundannahmen scheinen im Endtext nur vage auf, sollten aber zu denken geben. So ist von Formen stoischer Selbstdisziplin und kosmischer Nüchternheit die Rede, die an Mark Aurel erinnern. Zugleich klingt das Sprachspiel christlicher Gnadentheologie an, oder es huschen Todesbilder vorbei, die einen Körper-Seele Dualismus voraussetzen. Doch man kann nicht zugleich ein stoischer Materialist sein und den Körper als „Gewand der Seele“ beschreiben; nicht zugleich von Gnadengeschenken sprechen und erklären, dass Sinn etwas ist, „das wir in uns erzeugen“. Das schmälert nicht die Leistung des GPT-3 Systems: Die einzelnen Sprüche könnten auch von Menschen geschrieben sein. Außerdem könnten gebildete Leser Widersprüche auch in Kalenderspruch-Sammlungen finden, die von Menschen gesammelt wurden. Doch das macht Sammler noch nicht zu Künstlern oder gar weise.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!