Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

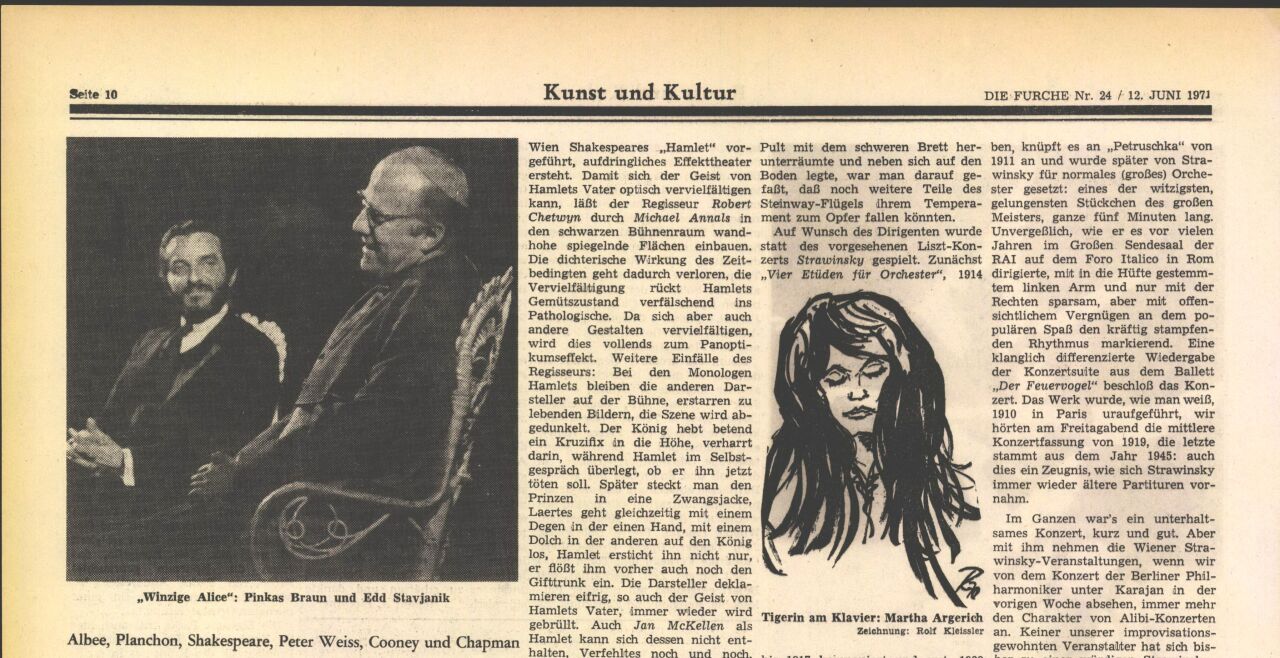

Martha Argerich

Die Veranstaltung am vergangenen Freitag im Großen Konzerthaussaal eignet sich mehr für eine Glosse als für eine Kritik. In ihrem Mittelpunkt stand das 1. Klavierkonzert von Tschaikowsky, gespielt von Martha Argerich, die von den Wiener Symphonikern unter der Leitung ihres Gatten Charles Dutoit begleitet wurde. Dieser äst 1936 in Lausanne geboren und ausgebildet, kam dann viel in der Welt herum, war unter anderem in Wien als Ballettdirigent tätig, leitete vier Jahre das Tonhalleorchester in Zürich und ist heute Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters.

Die etwa 30jährige Argentinierin Martha Argerich hat in Wien studiert, konzertiert seit etwa zehn Jahren in der ganzen Welt und spielt unter der Leitung von Charles Dutoit in diesem Jahr nicht weniger als 35mal. Sie ist der Typus des weiblichen Klaviertigers, eine „tigresse“ also, für die, als wir sie in Wien zum erstenmal hörten, die Musik vor allem etwas war, um sich darauf zu stürzen, es zu zerreißen. Das hat sich, wie man in ihrem letzten Konzert beobachten konnte, ein wenig gemildert, aber als die Gertenschlanke, Langmähnige nach dem 1. Satz des Tschaikowsky-Konzerts plötzlich das

Pult mit dem schweren Brett herunterräumte und neben sich auf den Boden legte, war man darauf gefaßt, daß noch weitere Teile des Steinway-Flügels ihrem Temperament zum Opfer fallen könnten.

Auf Wunsch des Dirigenten wurde statt des vorgesehenen Liszt-Konzerts Strawinsky gespielt. Zunächst „Vier Etüden für Orchester", 1914

bis 1917 komponiert und erst 1929 instrumentiert, Miniaturen mit den Titeln Danse, Excentrique, Cantique und Madrid, letzteres ursprünglich für Pianola geschrieben. Die Gesamtdauer dieser Stückchen beträgt mehr als zehn Minuten. Aber Strawinsky warf nie etwas weg und hat auch diese ein wenig fragmentarisch wirkenden Sücke für sein Opusverzeichnis gerettet. Mit dem „Scherzo ä la Russe“ ist es umgekehrt: 1944 für Paul Whitemans Jazzband geschrie-

ben, knüpft es an „Petruschka“ von 1911 an und wurde später von Strawinsky für normales (großes) Orchester gesetzt: eines der witzigsten, gelungensten Stückchen des großen Meisters, ganze fünf Minuten lang. Unvergeßlich, wie er es vor vielen Jahren im Großen Sendesaal der RAI auf dem Foro Italico in Rom dirigierte, mit in die Hüfte gestemmtem linken Arm und nur mit der Rechten sparsam, aber mit offensichtlichem Vergnügen an dem populären Spaß den kräftig stampfenden Rhythmus markierend. Eine klanglich differenzierte Wiedergabe der Konzertsuite aus dem Ballett „Der Feuervogel“ beschloß das Konzert. Das Werk wurde, wie man weiß, 1910 in Paris uraufgeführt, wir hörten am Freitagabend die mittlere Konzertfassung von 1919, die letzte stammt aus dem Jahr 1945: auch dies ein Zeugnis, wie sich Strawinsky immer wieder ältere Partituren vornahm.

Im Ganzen war’s ein unterhaltsames Konzert, kurz und gut. Aber mit ihm nehmen die Wiener Stra- winsky-Veranstaltungen, wenn wir von dem Konzert der Berliner Philharmoniker unter Karajan in der vorigen Woche absehen, immer mehr den Charakter von Alibi-Konzerten an. Keiner unserer improvisationsgewohnten Veranstalter hat sich bisher zu einer würdigen Strawinsky- Feier entschließen können. Am tiefsten schläft die Staatsoper. Zum Vergleich: An dem Tag, da Strawinsky in Venedig beerdigt wurde, gab es in der Deutschen Oper Berlin: die „Psalmensymphonie“, eine Ansprache des designierten Direktors Dr. Seefehlner und zwei Ballette: „Feuervogel“ und „Apollon Musa- gėte", dirigiert von dem Wiener Peter Keuschnig…

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!