Zum Tod von Friedrich Kurrent: Zeichnen, was man nicht sieht

Friedrich Kurrent ist tot. Der österreichische Architekt, Raumplaner und Universitätsprofessor spielte eine tragende Rolle in der Architekturwelt der Zweiten Republik und engagierte sich für die Erhaltung historischer Bauten.

Friedrich Kurrent ist tot. Der österreichische Architekt, Raumplaner und Universitätsprofessor spielte eine tragende Rolle in der Architekturwelt der Zweiten Republik und engagierte sich für die Erhaltung historischer Bauten.

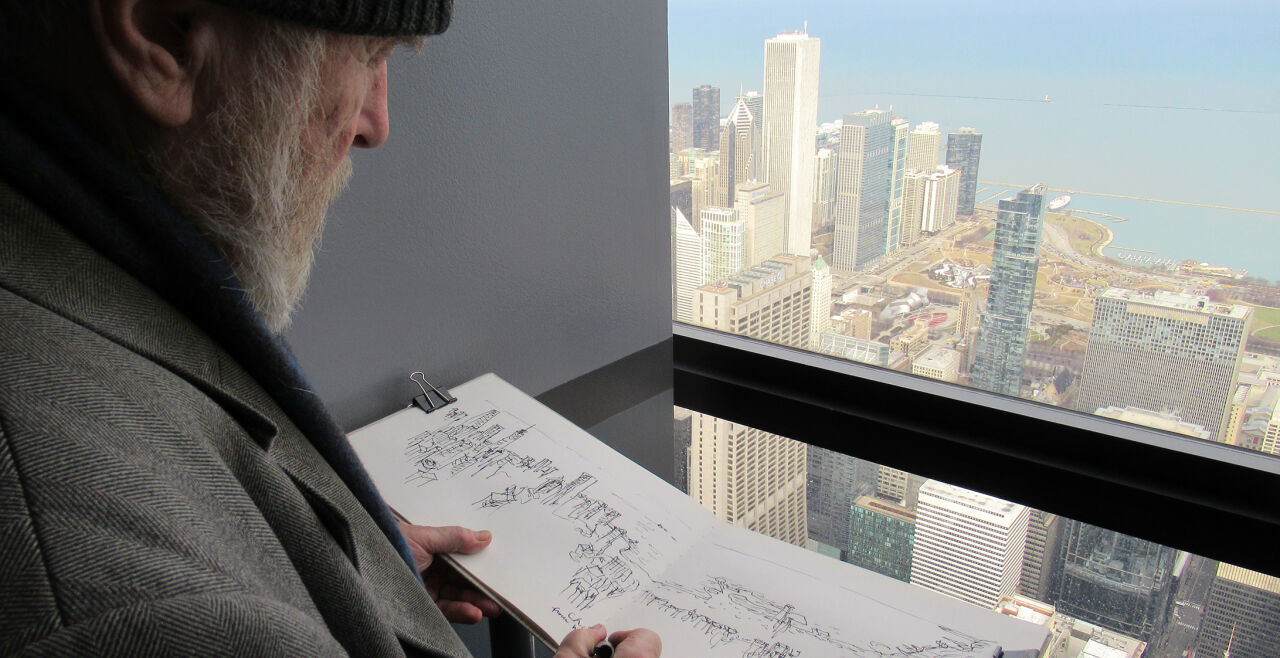

Friedrich Kurrent wurde 1931 im salzburgischen Hintersee in die Familie eines Schlossers geboren – eine Lieblingsbeschäftigung des Buben ist Zeichnen. Ein Bild des weit außerhalb des Dorfes alleinstehenden Elternhauses, das der Achtjährige anfertigt, zeugt von mehr als bildnerischem Talent; ein höchst ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen und Einbildungskraft sind Eigenschaften, die den späteren Architekten, Raumplaner und Ordinarius für Sakralarchitektur der TU München besonders auszeichnen. „Ich zeichne, was man nicht sieht“, meinte Kurrent einmal über seine aus imaginierter Vogelperspektive dargestellten Stadtansichten, die er im Lauf von siebzig Jahren an allen erdenklichen Orten Europas anfertigte.

Liebe Leserin, lieber Leser,

diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.

Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)

diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.

Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)

chen Orten Europas anfertigte. Die Frage, ob die eigenen Vorstellungen der Realität tatsächlich entsprechen, ließ den noch jugendlichen Kurrent überprüfen, wie es sich diesbezüglich mit Gott verhält: „Zu Fronleichnam geht der Pfarrer unter einem auf Stangen getragenen Himmel durchs Dorf. Da sich dieser Himmel stark durchwölbt, dachte ich damals – Gott ist dort oben. Ich stellte mir vor, Gott ist eine große goldene Kugel. Im nächsten Jahr schlich ich, als die Fronleichnamsprozession die Kirche verließ, auf den Chor, um von oben genauer nachzuschauen. Aber – da war nichts! Es war eine Enttäuschung. Damit habe ich es ein Leben lang gehalten.“

Mehr als nur skurrile Episode blieb für Kurrent ein Erlebnis aus dem Jahr 1939. Die Schulklasse musste auf einer Bergwiese antreten – die Buben in schwarzen Joppen stellten sich in Form der Ziffer Fünf auf, die Mädchen in weißen Blusen bildeten die Null. Ein mit einer Luftbildkamera ausgerüstetes Flugzeug nahm die Szenerie auf. Der Grund für das exotische Foto war der fünfzigste Geburtstag von Adolf Hitler. Dieses „Erlebnis“ sollte für den Architekten bis ins hohe Alter von Bedeutung sein. Dass der Vater – als Angestellter der früheren Bundesforste zuständig für die Bedienung einer Materialseilbahn zum Holztransport und während des Kriegs „uk“ (unabkömmlich) gestellt – kein Nazi war, erfüllte Kurrent ein Leben lang mit Stolz. „Andere in meiner Familie waren nicht so tapfer, ein Onkel wurde bei uns einfach als ‚der Nazionkel‘ bezeichnet.“

Die entscheidende Weichenstellung für Kurrents Weg in die Architektur erfolgt an der Salzburger Staatsgewerbeschule. Die angehenden Baumeister müssen ein extrem rigoroses, um nicht zu sagen rabiates Exerzitium über sich ergehen lassen. Immer wieder werden Zeichnungen verbessert und neu begonnen, nicht selten werden sie von den Lehrern einfach zerrissen – es war eine „Schufterei“. Die Schüler beseitigen Bombenschäden, Kurrent macht ein erstes Praktikum bei einem Maurermeister, vor allem finden sich aber mit Friedrich Achleitner, Wilhelm Holzbauer, Hans Puchhammer und Friedrich Kurrent einige der zukünftig bedeutendsten Architekten der Zweiten Republik in einer Schulklasse. Die weitaus älteren Kriegsheimkehrer werden als Klassenkameraden als höchst anspornend empfunden; man diskutiert hitzig Sedlmayrs „Verlust der Mitte“, die prominenteste und stockkonservative Kunsttheorie jener Jahre. Den Jungen gefällt der Verlust dieser Mitte in der Moderne, wie ihn ein Le Corbusier demonstrierte.

Studium in Wien

An die Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz in Wien kommt Kurrent ohne Aufnahmsprüfung im Wintersemester 1949/50. Das an der TU begonnene Architekturstudium hat ihn nach zwei Monaten gelangweilt, also beschließt er, beim damals die Szene dominierenden Clemens Holzmeister einfach vorzusprechen; der Meister, seit der Zwischenkriegszeit mit dem Aufbau von Ankara beschäftigt, weilt gerade im Ausland und akzeptiert Kurrent später aufgrund von dessen technischem Können. Es dauert einige Monate, bis sich der junge Salzburger Student in die interalliierte Zone des ersten Bezirks vorwagt – um den Stephansdom und vor allem das Loos-Haus am Michaelerplatz in Augenschein zu nehmen (das er damals mit dem Artaria-Haus von Max Fabiani verwechselt).

Die vielleicht wichtigste Entdeckung, betonte Friedrich Kurrent einmal, sei das Selbststudium gewesen.

Studienkollegen erzählten, Fritz Kurrent wurde in dieser Zeit nächtens oft in Wiens Straßen angetroffen – ganz allein in das Studium der Hausfassaden vertieft. Die vielleicht wichtigste Entdeckung, betonte Kurrent einmal, sei das Selbststudium gewesen – in den ohne Berührungsangst aufgesuchten Leseräumen der alliierten Besatzer aus West und Ost, vor allem aber anhand der sogenannten Bauhaus-Bücher, die die Nazizeit in der Bibliothek am Schillerplatz überlebt hatten. Sie wurden für ihn zu Bibeln der Moderne! Kurrent gehörte zu jenen Architekten, die nicht nur das vergessene Erbe der Zwischenkriegszeit eines Adolf Loos wiederentdeckten, sondern sich auch um Vorträge und Auftritte von Emigranten wie Josef Frank in Wien bemühten; später wurde er selbst Assistent des aus Neuseeland zurückgekehrten Ernst A. Plischke.

Zeit des Aufbruchs Die vielfach als düster beschriebenen Fünfzigerjahre waren nicht nur eine Zeit der Verdrängung der Nazibarbarei, sondern auch eine Zeit des Aufbruchs. Dem angehenden Architekten wird sein künftiges Credo bald klar: „Architektur ist ein universeller Beruf.“ Freundschaften mit Malern, Bildhauern und vor allem mit den Autoren der späteren „Wiener Gruppe“ (mit Achleitner war er seit der Schulzeit befreundet) prägen Kurrents Weltbild nachhaltig. Und natürlich Architekten wie Konrad Wachsman in der Internationalen Sommerakademie in Salzburg; schon bevor Oskar Kokoschkas „Schule des Sehens“ ins Leben gerufen wurde, hatte Kurrent mit Architektenfreunden bei einer mit geringsten Mitteln realisierten Reise in die Schweiz Kontakt mit dem berühmtesten österreichischen Künstler der Emigration aufgenommen.

Im Salzburger Vorort Parsch erhält die mittlerweile gegründete „Arbeitsgruppe 4“ (Spalt, Holzbauer, Kurrent und Leitner – nach dem Ausscheiden des Letzteren „Dreiviertler“ genannt) über Vermittlung ihres Lehrers Holzmeister den ersten spektakulären Auftrag. Den Umbau eines zu dieser Zeit noch von Flüchtlingen bewohnten Stadels zur „Kirche Zum Kostbaren Blut“. Der Sakralbau ohne Turm, stattdessen aber mit einem steil aufragenden Dach, viel Glas und Licht verrät mit der Beteiligung von Josef Mikl als Gestalter der Glasfenster und Oskar Kokoschkas Betontoren nicht nur den Hang zum Gesamtkunstwerk und Wunsch nach Modernisierung, wie er damals europaweit im Kirchenbau Usus war; er stößt auch auf Kritik.

Salzburgs Fürsterzbischof Rohracher bleibt der Grundsteinlegung fern, die lokale Presse heult: „Weg mit den Surrealisten und Existenzialismus aus der Kirche!“ Die „Seilbahnstation zum Himmel“, wie die erste moderne Kirche der jungen Zweiten Republik im Volksmund genannt wird, hatte etliche Jahre vor dem II. Vatikanum den Volksaltar in die Mitte des Raumes gestellt. Kurrents Weggefährte Holzbauer erzählte einmal, dass ihn sein Vater rügte: „Ihr solltet euch schämen!“ Die Dreiviertler schämten sich nicht und bauten – im Land der mehrheitlich konservativen Bauherren mit Aufträgen nicht gerade gesegnet – in der Folge mehrfach für die Kirche: das Kolleg St. Josef Salzburg-Aigen und die Pfarrkirche in Steyr-Ennsleite auf schweren Betonfüßen.

Zerfall der Arbeitsgruppe 4

Die Arbeitsgruppe baute ein Musikhaus und das Café 3/4 (mit dem literarischen Outsider Thomas Bernhard als Stammgast, im Hinterzimmer sitzen die Dialektdichter, von denen noch Großes erwartet wird); ihr Projekt für das Wien Museum wird ausgezeichnet, aber nicht realisiert. Als die Gruppe sukzessive zerfällt, setzen Friedrich Kurrent und der elf Jahre ältere Johannes Spalt ihre Wettbewerbstätigkeit gemeinsam fort: Schulbauten, Wohnhäuser und Theater werden geplant und in Ausstellungen dokumentiert (wovon es aufgrund des damaligen Geldmangels keine Kataloge gibt), Pläne zu Wiens Stadtentwicklung jenseits der Donau entworfen. Bemerkenswert ist Friedrich Kurrents frühes Interesse an Wiens architektonischem „Erbe“ des Nationalsozialismus. Er hob als Erster die Pläne der martialischen Flaktürme aus, die bis heute erratisch ins Stadtbild ragen. Den Flakturm in der Wiener Stiftskaserne, unweit des Hauses am Spittelberg, das er bis zu seinem Lebensende bewohnen sollte, dekonstruierte er zum Hubschrauberlandeplatz. Das Projekt trug den Titel „Podest für die Stadt der Zukunft“.

Derart utopische Unternehmungen gehen mit leidenschaftlichem Engagement für Altstadterhaltung einher. Gemeinsam mit Mitstreitern aus der Österreichischen Gesellschaft für Architektur (ÖGFA), zu deren Gründern Kurrent gehört, setzt er sich für die Bewahrung von heute als Ikonen der Wiener Architektur geltenden Bauwerken ein: Eine Bank von Adolf Loos erkennt er überhaupt als solche, bisweilen nimmt das Engagement aktionistische Züge an, wie im Fall der Wagner-Pavillons am Karlsplatz oder bei der Rettung des Wittgensteinhauses, die ihm ein gerichtliches Betretungsverbot des Grundstücks einträgt. Provokation aus Überzeugung ist Kurrent alles andere als fremd – bei der Bewerbung um eine Professur in Graz wählt er 1968 den Vortragstitel „Kolchose oder Bauernhof“. „Den Vertretern des Bauernbundes stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben“, erzählte der Architekt in späteren Jahren amüsiert. Fritz Kurrent blieb lange Zeit ein „überqualifzierter Assistent“, wie Hermann Czech einmal sagte, von dessen Originalität und Aufmüpfigkeit allerdings die Studenten profitierten. Seine Reiseneugier auf fremde Architektur führte gelegentlich weit hinter den Eisernen Vorhang und bis nach Zentralasien.

Mit Mitstreitern aus der ÖGFA setzt er sich für die Bewahrung von heute als Ikonen der Wiener Architektur geltenden Bauwerken ein.

Professor wird Fritz Kurrent 1973 an der TU München, wo er Entwerfen und Gestalten und später auch Sakralbau lehrt – er bleibt bis zur Emeritierung 1996 und nimmt bis ins hohe Alter als Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste an deren Sitzungen teil. Die Verbindung nach Wien bricht dabei nie ab. Als höchst streitlustiger und wortgewaltiger Diskussionsteilnehmer in Sachen Architektur und Stadtplanung ist er bisweilen gefürchtet – ein Umstand, der ihm das Kompliment seines Freundes, des Architekturhistorikers Friedrich Achleitner, eintragen sollte: „Friedrich Kurrent ist ein Moralist von der unbestechlichen, aber auch anstrengenden und unbequemen Art, dem man nicht leicht verzeihen kann, dass er meist recht hat.“ Beim Protest gegen die Hochhaustürme in Wien Mitte lässt Kurrent zu Demonstrationszwecken effektvoll eine Schiefertafel im Fernsehstudio aufstellen.

Sakralbau als zentrales Thema

Der Bau einer Kirche und einer Bar sei das Schwierigste in der Architektur, soll der Architekt Mies van der Rohe einmal gesagt haben. Im Leben und Denken von Friedrich Kurrent spielte Sakralbau eine eminente Rolle: Nach der zur Ikone gewordenen Kirche in Parsch, die heute unter Denkmalschutz steht, wirkte er am Umbau einiger Kirchen mit; eine evangelische Kirche errichtete er in der Nähe von München; in Ramingstein im Lungau baute er eine Bergkapelle. Im Inneren eines über einer Quelle errichteten, nicht betretbaren zehn Meter hohen Holzturms erstrahlen die Malereien seiner Ehefrau Maria Biljan-Bilger.

Schon vor seiner Pensionierung und Rückkehr nach Wien hatte Kurrent festgestellt, dass Sakralbau, der in den 1980er Jahren beinahe noch ein Schattendasein geführt hatte, mittlerweile bei den Studierenden auf immer größeres Interesse stieß. Die Federführung beim Umbau des alten AKH zum Uni-Campus in den 1990er Jahren nützte Kurrent für den Vorschlag, einen Platz der monotheistischen Religionen zu errichten. In der damals aufgeheizten Atmosphäre (Stichwort „Minarettstreit“) bekamen die Verantwortlichen kalte Füße und beriefen sich auf Trennung von Kirche und Staat. (Ein ganz ähnliches Projekt soll neuerdings – unter anderer Federführung und auf Basis „von unten“ – in der Seestadt umgesetzt werden.) Papier architektur blieb auch sein visionäres Projekt einer Synagoge auf dem Schmerlingplatz zwischen Parlament und Palais Epstein. Kurrent war überzeugt, dass die Stadt Wien verpflichtet sei, eine architektonische Antwort auf die im Novemberpogrom des Jahres 1938 zerstörten Synagogen und Bethäuser zu finden.

Auch der letzte, im Lauf eines Jahrzehnts hauptsächlich aus eigenen Mitteln tatsächlich ausgeführte Bau einer Ausstellungshalle in Sommerein am Leithagebirge war in gewisser Hinsicht „sakraler“ Natur: ein Mausoleum fast aus Sandstein für die Skulpturen und Keramiken seiner Frau Maria Biljan-Bilger. Friedrich Achleitner meinte einmal, es sei eines der schönsten österreichischen Museumsgebäude; dessen Zukunft ist nicht geklärt …

Reise in die USA

Als Friedrich Kurrent vor wenigen Jahren zu einem Besuch seiner in Amerika lebenden Schwester aufbrach, nützte er die Gelegenheit, ein Versäumnis nachzuholen: Objekte von Großmeistern der modernen Architektur wie Frank Lloyd Wright und Ludwig Mies van der Rohe mit eigenen Augen zu sehen und zu zeichnen. Unbeeindruckt vom winterlichen Wetter in Chicago bezog der Achtundachtzigjährige mit seinem Zeichenblock Position und warf mit raschen Strichen Wrights Atelierhaus Taliesin aufs Papier; den Tower der Chicago Tribune, den ein Adolf Loos einst als riesige dorische Säule gebaut wissen wollte; oder die Wohnhäuser von Mies am Lake Shore Drive; diverse Häuser und Kirchen. Schließlich wollte Kurrent alles von ganz oben sehen, vom Willis Tower aus, mit rund vierhundertvierzig Metern lange Zeit das höchste Gebäude der USA. Es war, als fragte er sich noch immer, was der Grund für die Wölbung des Himmels ist und ob diese nicht doch von einer goldenen Kugel herrührt, die obenauf liegt. Kurrent zeichnete wieder, was man weder sehen noch fotografieren kann – das Panorama mit Lake Michigan und Hochhausschluchten war nach wenigen Minuten fertig; und: „Wir können schon wieder gehen!“

Im Jänner 2021 erlitt er einen schweren Schlaganfall, nach dem er weder sprechen noch einen Zeichenstift zur Hand nehmen konnte. Ein Jahr später, am 10. Jänner, ist Friedrich Kurrent im einundneunzigsten Lebensjahr gestorben.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!