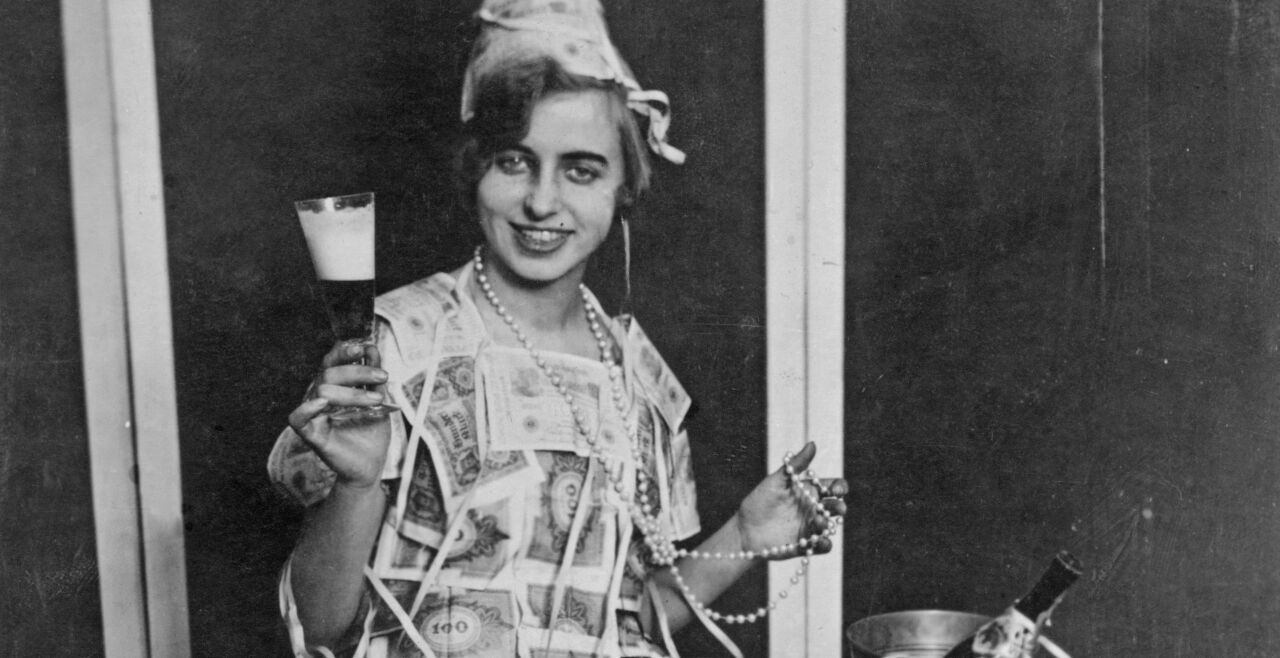

Die Angst vor der Inflation

DISKURS

Nach Corona die Hyperinflation?

Gegen Joe Bidens Billionenhilfspaket regt sich Widerstand. Die Angst vor einer neuen Inflationskrise wird geschürt. Aber ist sie auch gerechtfertigt? Oder ist einfach nur Schluss mit dem Neoliberalismus? Ein Rück- und Ausblick.

Gegen Joe Bidens Billionenhilfspaket regt sich Widerstand. Die Angst vor einer neuen Inflationskrise wird geschürt. Aber ist sie auch gerechtfertigt? Oder ist einfach nur Schluss mit dem Neoliberalismus? Ein Rück- und Ausblick.

Larry Summers ist nicht irgendwer. Er hat die US-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama durch schwere Jahre begleitet. Er hat die Übersicht behalten, als Krisen, wie etwa jene von 2009, den USA ins Kontor schlugen. Er war eine Stimme der Vernunft: immer direkt, immer unverblümt, manchmal unhöflich. Letzteren Zug hat er sich bewahrt, als er jüngst gegen seinen neuen Feind ins Feld zog.

Summers, der überzeugte Demokrat, ist plötzlich der schärfste Kritiker des demokratischen Präsidenten Joe Biden geworden. Denn jene knapp zwei Billionen Dollar zur Rettung der Wirtschaft Amerikas nach der Pandemie, die Biden gerade durchgesetzt hat, hält Summers für den Anfang vom Ende der USA als Wirtschaftsweltmacht. Biden habe das Augenmaß verloren, so Summers. Die Corona-Maßnahmen, darunter ein Scheck von 1400 Dollar für die meisten US-Bürger, seien doppelt so teuer wie der finanzielle Schaden, der durch Covid-19 entstanden sei. Das werde zu einer Inflation führen, die das Land in eine schwere Krise treiben könnte.

Wie viel kann und soll man gegen die Pandemie ausgeben? Wann wird die Hilfe des Staates zur Bürgschaft für das gesamte Gefüge? Es ist eine Diskussion, die angesichts weiter steigender Infektionszahlen verfrüht oder gar fehl am Platz erscheint, wie Bidens Berater nicht müde werden zu betonen. Dennoch muss sie geführt werden, will man nicht nach dem Alptraum Pandemie in den Alpdruck einer lang anhaltenden Rezession gleiten.

Inflation wegen ausufernder Krisenpakete?

Summers, der in seiner Karriere auch Chefökonom der Weltbank war, warnt davor, dass die lockere Geldpolitik zu einem Preissprung führen könnte. Wenn diese Teuerung zu hoch ausfiele, könnte sich die Notenbank gezwungen sehen, durch höhere Zinsen bremsend einzugreifen. Und angerichtet wäre der Abschwung.

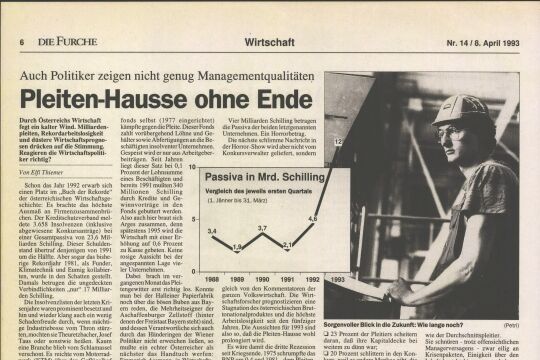

Könnte ein ähnliches Szenario nicht auch die Staaten Europas treffen, vor allem die der Eurozone, die sich in den vergangenen zwölf Monaten in arge Schulden gestürzt haben? Im Fall Österreichs betrug dieser Anstieg etwa zehn Prozent (derzeit 80 Prozent). Die Eurozone weist derzeit einen Staatsschuldenstand von 97 Prozent des BIP auf, sieben Nationen befinden sich weit über der 100-Prozent-Marke, darunter Frankreich (116 Prozent), Spanien (114 Prozent) und Italien (154 Prozent). Noch vor wenigen Jahren wären solche Zahlen Auslöser für eine heftige Krise der Währungsunion gewesen. Heute nicht mehr. In Summers Heimatland ist es nicht viel anders: Die USA haben mit dem neuen Rettungspaket mehr als vier Billionen Dollar Neuverschuldung allein im Laufe des Winters aufgeschüttet, ein Plus von knapp 15 Prozent.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!