"Parsifal", "Solaris" und "Saul": Befreiung statt Erlösung

Die Häuser sind zu, das Musikleben aber geht weiter: Die Wiener Staatsoper lädt zu einem neuen „Parsifal“ ein, die Neue Oper Wien zu Fujikuras Oper „Solaris“ und das Theater an der Wien zu Händels „Saul“.

Die Häuser sind zu, das Musikleben aber geht weiter: Die Wiener Staatsoper lädt zu einem neuen „Parsifal“ ein, die Neue Oper Wien zu Fujikuras Oper „Solaris“ und das Theater an der Wien zu Händels „Saul“.

Ab Mitte Mai soll es, endlich, für die Kultur die lang ersehnte Öffnung geben. Wann und in welchem Ausmaß, ist offen. Bis dahin sind Theater darauf angewiesen, ihre Produktionen zu streamen oder für spätere Sendungen aufzuzeichnen. Nach wie vor kann nur eine Handvoll von Berichterstattern live bei diesen Aufführungen dabei sein. Wie auch bei der jüngsten „Parsifal“-Neuinszenierung am Haus am Ring.

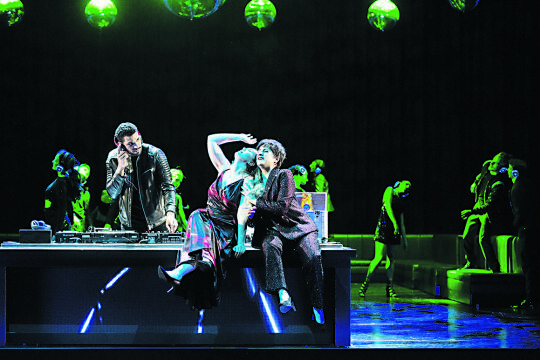

Wie das Publikum auf Kirill Serebrennikovs unkonventionelle Interpretation reagiert hätte? Der wegen angeblicher Malversationen weiterhin unter Hausarrest stehende russische Regisseur, bei dieser Neuinszenierung auch für Bühnenbild und Ausstattung verantwortlich, lässt Wagners letzte Oper in einem heutigen Gefängnis ablaufen. Im Finalbild gibt es die Erklärung, warum er gerade diesen Ort als wesentlichen Schauplatz für seine Handlungserzählung wählt: Am Schluss öffnet Parsifal die Türen der Gefängniszellen und entlässt die hier als Gefangene gezeichneten Gralsritter in die lang ersehnte Freiheit.

Auch sonst ist dieser – von einem über der Bühne laufenden Video mit Einblicken in den Gefängnisalltag begleitete – „Parsifal“ durch ungewöhnliche Perspektiven charakterisiert. Ein stumm bleibender zweiter Parsifal (Nikolay Sidorenko) soll dessen ungestüme Jugend in Erinnerung bringen. Kundry kommt als schicke Reporterin auf die Bühne. Im zweiten Aufzug – Klingsors Zauberschloss wird zu einer Redaktion, die Blumenmädchen sind Redakteurinnen und Stylistinnen– erschießt sie den als fiesen Medienzampano auftretenden Klingsor mit der Pistole, die sie zuvor gegen Parsifal gerichtet hatte. Im neuerlich im Gefängnis spielenden Schlussaufzug tritt sie als Büßerin auf.

Autobiografisch inspirierte Lesart

Dass Gurnemanz eine neue Mythologie ersinnen will, erschließt sich in der Inszenierung kaum. Auch Amfortas’ Aufbegehren gegen die von Übergriffen und Brutalität bestimmte Kerkeratmosphäre wird nur in Ansätzen sichtbar in dieser sich der Idee eines Bühnenweihfestspiels bewusst verweigernden, offensichtlich autobiografisch inspirierten

Lesart Serebrennikovs. Sie drängt Parsifal in die Rolle eines Banden-ührers, will die Gefangenen als Symbol für eine in ihren Ideologien gefesselte Gesellschaft verstanden wissen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)

_RET.jpg)

_edit.jpg)