Arbeitskräftemangel: Höherbildung als „Wahn“?

Der akute Arbeitskräftemangel macht die langjährige Forderung nach einer attraktiveren Berufsbildung bzw. Lehre noch dringlicher. Bloße Imagemaßnahmen werden aber nicht reichen. Nötig ist auch ein kritischer Blick auf (Bildungs-)Hierarchien. Ein Gastkommentar.

Der akute Arbeitskräftemangel macht die langjährige Forderung nach einer attraktiveren Berufsbildung bzw. Lehre noch dringlicher. Bloße Imagemaßnahmen werden aber nicht reichen. Nötig ist auch ein kritischer Blick auf (Bildungs-)Hierarchien. Ein Gastkommentar.

Bereits seit einigen Jahren erhält die berufliche Bildung mehr Aufmerksamkeit – in Europa wie auch im internationalen Raum (OECD). Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen – Stichwort Digitalisierung und Wissensökonomie – erfordern eben auch einen Zuwachs an Kompetenzen. Von einem „Wettrennen zwischen Bildung und Technologie“ ist vielerorts die Rede – ein Rennen, in dem die Technologie gewinnt und die Bildung hinterherläuft. Dabei zeigen Analysen zur ökonomischen und sozialen Polarisierung und Spaltung (etwa in den USA) seit langem, dass sich junge Hochgebildete besser anpassen – und folglich gewinnen.

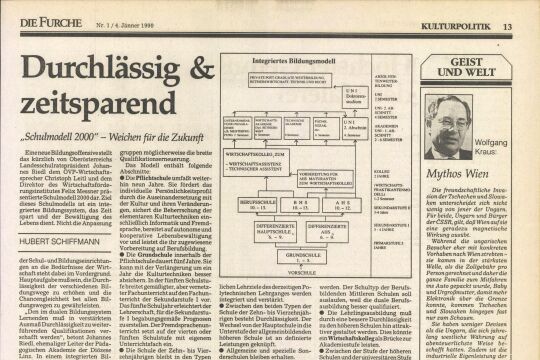

Die notwendige Steigerung der Kompetenz sollte jedoch nicht (allein) mit der Notwendigkeit weiterer „Akademisierung“ verwechselt werden (vgl. dazu die Kolumne von FURCHE-Herausgeber Wilfried Stadler – „Berufsbildung muss neu gedacht werden“ –, in FURCHE Nr. 3). Auch nach Ansicht der OECD kann diese Kompetenzerweiterung nicht bloß durch mehr Hochschulabschlüsse erreicht werden, sondern nur durch einen „richtigen Mix“ an Qualifikationen. Alle Qualifikationsebenen – auch die in der gesellschaftlichen Hierarchie niedriger angesiedelte Berufsbildung – müssen folglich zur allgemein erforderlichen Kompetenzerweiterung beitragen. Die schwierige Frage ist, welche Kompetenzen in welchem Ausmaß für diesen Mix notwendig sind.

Dabei erweist sich die Berufsbildung, die zwischen der Pflichtschule und der Hochschule angesiedelt ist, in ihren nationalen Ausprägungen als extrem vielgestaltig: Sie reicht von einem Sammelbecken von Dropouts am „unteren Ende“ über respektierte „mittlere“ Abschlüsse bis zu hochqualifizierten Bildungsgängen an der Grenze zur Hochschulbildung am „oberen Ende“. Das erschwert die internationale Diskussion und Forschung. Paradigmatisch ist hier der jahrzehntelange leidenschaftliche Kampf Deutschlands für das „Duale System“ zu nennen – gegen die angelsächsische Abwertung der Berufsbildung (noch dazu mit Teilzeit-Schule). Sein publizistisches Echo findet dieser Kampf in Begrifflichkeiten wie „Akademisierungswahn“ oder „Akademisierungsfalle“. Doch mittlerweile ist die Kombination von Arbeitspraxis mit formaler schulischer Ausbildung auf allen Ebenen des Bildungswesens international und europaweit anerkannt. Kanada ist etwa gerade dabei, ein Lehrlingssystem neu aufzubauen, das im Hochschulwesen angesiedelt ist.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!